在中国文化中,抛弃或背叛衣食父母,大概是最严重的罪行。但谁是衣食父母呢?此问题似乎再简单不过了,但近来显得复杂起来。事情起因于一些人被谴责为“吃饭砸锅”;而更可恶的是,这些砸锅者居然不知道,那给锅者不啻衣食父母!这就使事态变得严重了。于是,人们就有了兴趣去探讨衣食父母的来龙去脉。

血缘父母

想必你看过这样的电视节目:一只口含食物的雌鸟,急如星火地飞回鸟窝,一群雏鸟立即张开小嘴,等待着它们的母亲将食物喂入口中。这样的场面,也经常出现在其他动物与其幼崽之间。前后两代动物之间的那种亲密依存关系,让你感受到世界的奇妙,这都是造化的天工啊。

确实,幼小动物之仰赖于父母,至少在高等动物中是普遍现象。在动物学家看来,也许此中并没有多少温情脉脉,不过是动物本能而已。如果没有这种代际喂养关系,物种绵延不绝的世代延续很可能就会中断,今天这个万千生灵生生不息的世界,或许早已归于寂灭。勤勉地喂养其后代的动物,不过是履行其天职而已。

伦理学家的观察就并非如此冷若冰霜,他们从司空见惯的动物行为中,看到了人伦大纲的深远源泉,洞察到宇宙伦常的无处不在。

既然万物都遵循着共同的规则,人世间的血缘伦理,就是任何人不可须臾背弃的天理!唯其如此,人类社会才普遍遵循基于血缘伦理的家庭秩序,不同种族并无重大区别。这样,人类社会中的代际亲密关系,就多了一层神圣性,不至于被蔑视传统的异端邪说轻易撼动。

可惜,人世间的真实景象,比伦理学家所描绘的绚烂图景稍显暗淡。

众所周知,中国是礼仪之邦,儒教伦理具有震慑人心的巨大力量,家庭伦常得到了最强有力的维护。但是即便如此,自古以来还是不乏违情背理的例外,那种故事即便出现在《今古奇观》中,也未必仅仅出于杜撰。只是,这些例外还远没有发展到泛滥世间的地步,致使传统社会还不至于真如鲁迅所言,是一个赤裸裸的“吃人”世界。

现代人或许要悲观得多。早已被愤世嫉俗的人士认定为“道德沦丧”的现代社会,违背天理伦常的现象有多严重,不妨看热衷于街谈巷议的新闻报道去。

不过,今天你也难看到包含统计数据的社会新闻。或许,人们并不希望,诸如“百分之几的孩子被狠心父母抛弃,百分之几的父母被不孝子女扫地出门”之类的新闻,竟至赫然在目。只要没有具体数据,任何个别报道都不足以让你断定,今天的社会已经禽兽不如了。

这样,无论依据天理伦常还是当下世情,在我们的时代,亲生父母都是绝不可侮慢懈怠的。

社会父母

如果只谈及血缘上的衣食父母,事情本不复杂。问题的复杂性在于,现在一些深奥的理论家兼道德家,不满足于仅依血缘谈父母,要将父母概念移用于家庭之外的社会。这样一来,奇论异见就多了,以致一时间众说纷纭,莫衷一是。

当然,核心的问题还是很简单:谁是衣食父母?只是回答并不简单。流行的答案至少有如下三种:

a 官员是衣食父母;否则,怎么会经常听到“父母官”一说呢?

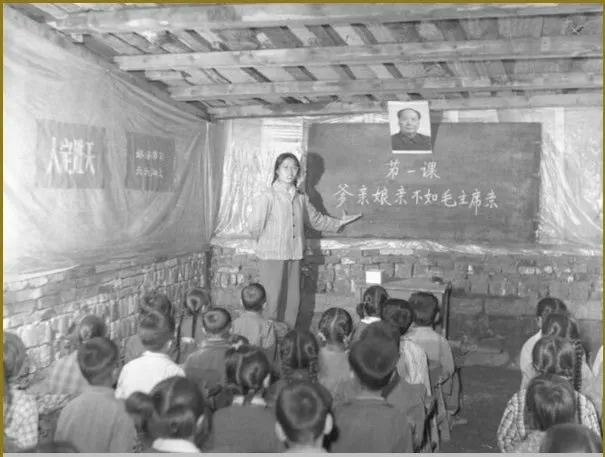

b 党是衣食父母;否则,怎么会说“爹亲娘亲,不如党亲”呢?

**c ** 人民是衣食父母;否则,就不会说“是人民养活了我们”。

顺着以上思路,还可以推论出其他一些“衣食父母”。例如,“老板是我的衣食父母,没有他,我到哪里去挣这口饭吃?”类似的说法还有很多,不必尽举。

现在试归纳一下,社会学意义上的“衣食父母”,一般地应如何界定?这似乎并不容易。难处在于,你如何去断定,某个人的衣食纯粹地依赖于父母之外的某些人?例如,工人的衣食纯粹地依赖于老板吗?老板也依赖于工人啊,没了工人,老板吃什么去?

关键在于,在一社会中,人与人之间的利益关系通常是互相依赖的,以致难以说清楚,究竟谁养活谁。一般而论,可归纳出如下几种情况(以下设A、B指个人或群体):

1)A提供B的衣食,B不能从他处获得衣食。

2) A提供B的衣食,B可选择从他处获得衣食。

3) A与B互相提供衣食,且都不能从他处获得衣食。

在情况1)下,B完全依赖于A,不妨说A是B的衣食父母。在情况2)下,B不必依赖于A,不能说A是B的衣食父母。在情况3)下,不妨说A与B互为衣食父母。须补充说明的一点是:在情况1)与2)中,并不假定B完全不提供A的衣食。

以上表述显得有点琐碎,但通过具体事例说明就清楚了。

设某地有唯一的一家企业,当地居民的唯一生活来源就是在该企业打工。这合于情况1),因此可以说,该企业就是当地居民的衣食父母。因为企业也可以改用外地工人,故不能说居民是企业的衣食父母,尽管企业从居民的劳动获得利润。但如果居民有机会且愿意外出谋生,那么就不必认该企业为衣食父母了。

设你供职于某单位A(例如公司、学校、政府部门等等),你的衣食自然就来源于A给你的工资了。但你也没有将自己卖给A,只要你愿意,完全可以改换门庭。这就是情况2)。显然,你绝不会承认A是你的衣食父母。不过,你得确信自己有选择工作单位的完全自由;否则,以上说法就不能成立了。

我们知道,在毛时代,人们是绝不可能自由选择工作单位的。仅仅因这一点,你就不应认为改革开放无所谓了,它给中国现代史划了一个时代:之前,你必得以某个单位为衣食父母;之后,你不需要什么非血缘的衣食父母!你能认为这根本不重要吗?

设某地有唯一的一家企业,它雇用当地所有居民,不再能雇用外地人,当地居民也不能外出打工。这样,该企业与居民就互相提供衣食,且都不能从他处获得衣食。这正是情况3),因此不妨说,该企业与居民互为衣食父母。

在今天的社会中,“互为衣食父母”的情况并非常态,双方怎么可能恰好“互相锁定”呢?不过,在一个高度封闭的社会中,这种情况或许会是一种常态。真是幸运!改革开放至少使我们免除了这种“互称父母”的尴尬局面。

讨论至此,还没有涉及政府与老百姓。毫无疑问,政府与老百姓处于密切的利益关系中。

就本文的论题而言,最有趣的问题是,政府是否为老百姓的衣食父母?尽管早就有官员斩钉截铁地说过:就是政府养活了你!但人们总还是不免心犯嘀咕:政府真有本事养活那么多人吗?现在我们不妨看看,政府与其子民的关系,可归结于哪种情况。

首先,政府管辖下的居民通过纳税给政府提供了衣食,政府也再无其他的衣食来源。这合于情况1),而这就意味着,居民是政府的衣食父母。

那么,政府是否为居民的衣食父母呢?

这得分三种情况讨论。如果居民在政府办的企事业中谋生,也就是政府为居民准备了饭锅,能为居民提供衣食,只是假定居民既不能离开官办单位谋生,也不可能选择另一个政府,那么正好合于情况1),于是政府是居民的衣食父母。

如果居民也可以在非官办企业中谋生,则情况2)出现,政府就不再是居民的衣食父母了。如果居民认定政府不称职,依法选择另一个政府,那么也可以归结于情况2),因而政府也不是居民的衣食父母。显然,最后这种情况在我们这里纯属空想。

以上表述不免有一些绕口,但终于弄清了问题。主要的结论是:

在任何情况下,人民都是政府的衣食父母;如果人民无权选择政府,且只能就业于官办企事业,例如在毛时代就是如此,则政府也是人民的衣食父母;在其他情况下,特别是在改革开放年代,政府都不可能是人民的衣食父母。

由此可见,在毛时代,说政府是人民的衣食父母,并不算错;“爹亲娘亲,不如党亲”这首歌,不仅唱得有理,而且应当大唱特唱!不要有什么难为情的。

今天,你已不必一定到官办的饭锅中去找饭吃了。只是这样一来,就得可怜你了:你少了一双父母,政府不再是你的衣食父母了。无论你是否还愿意继续唱那首“爹亲娘亲”的歌,都不妨另外编一首由政府唱的歌,其歌词是:爹亲娘亲,不如老百姓亲!

现在,你终于与政府换位了,你不觉得这很爽吗?能给政府当爹,你大概哪辈子都没想过。可千万别以为,这是什么大逆不道。难道你就没听说,邓大人言之凿凿地说过,他是“中国人民的儿子”,人民不是其儿子的爹,又是什么呢?就放心当爹吧!

谁不感恩?

汪洋主政广东时,说过一句颇令人吃惊的话:“须破除人民幸福是党和政府恩赐的错误认识……追求幸福,是人民的权利;造福人民,是党和政府的责任。”

此言一出,胆子小的人不免扼一把冷汗:这可要惹麻烦了!于此足见,在对政府感恩这件事上,我们的社会有多敏感。几十年来人们唱的就是:党的恩情比海深,突然要人们收敛一点那份感恩之心,这个弯子哪能一下子拐得过来?人们未必不认为汪洋讲得有道理,却没有人敢当真。

我们的文化崇尚感恩吗?有孔孟圣人的谆谆教导在,似乎应当不成问题。古籍中褒扬感恩的事例也不少见,韩信以千金报漂母的一饭之恩,已成千古佳话。当然,不知感恩甚至恩将仇报的事例,也比比皆是,近世尤甚。那么,不知感恩的是谁呢?

人们选择“父母”一词来比拟某些非同寻常的社会关系,例如“衣食父母”、“师父师母”、“再生父母”等等,一方面说明了,父母之恩是人世恩德的极致或标杆;同时也说明,身为“衣食父母”、“师父师母”等,也是恩重如山,几乎可比拟于父母之恩了。

由此可见,对衣食父母知恩图报,恰如对亲生父母感恩戴德、尽其孝道;而对衣食父母忘恩负义,则恰如对亲生父母恩尽义绝、忤逆不孝。在中国文化中,对亲生父母尽孝道,从来是天经地义的事情。那么,在对衣食父母感恩这一点上,人们做得怎样呢?

人们的关注点还是官员与百姓;他们中谁不感恩?

前面已经指出,在任何情况下,人民都是政府的衣食父母。而这就意味着,在任何情况下,官员都要对人民感恩;人民对官员可是恩重如山啊。我不知道,是否有人听说过,官员曾说过“人民是衣食父母”一类的话。既然连人民是衣食父母这一事实,都没有任何感觉,说什么对人民感恩,就更加匪夷所思了。

于是不能不说,最不知感恩的,恰恰是官员们!

现在你该明白,知道谁是衣食父母何等重要了:倘不知道衣食父母是谁,对谁感恩去呢?

其次,如果人民无权选择政府,而且人民只能在官办企事业中谋生,则人民与政府互为衣食父母,因而应当互相感恩。如果你认为,这样岂不互相抵消掉了,那么不妨说,也可以互相不感恩。不过,在中国的现实生活中,政府不对人民感恩是理所当然的,而人民不对政府感恩,就有点大不敬了,至少没有任何人敢公开说,不想感谢政府。

最后,在改革开放后的中国,政府根本就不是人民的衣食父母;因此,也就不存在人民对政府或官员感恩的问题。人民从其中掏饭吃的那口锅,本来就是自己的;竟被某些无良官员夺去,反诬人民砸了他们的锅,岂非最背天理之事?

如此说来,汪洋还真的说对了:老百姓不必对政府表示感恩。只是,汪洋似乎还没有说到位:不只是不必强调老百姓对政府感恩的问题,而应当干脆说,老百姓根本就无需对政府感恩!这个道理,身为大改革家的汪洋未必不知道。但他也不必将话说到这种程度,那样就太难听,太刺激官员们了。在当今中国,毕竟大多数官员是希望老百姓对他感恩戴德的。