一国之内,两个对手作生死斗持续百年之久,迄今依然留下其功罪是非、恩怨情仇的无尽争执——这就是中国现代史舞台上的国共缠斗。对于如此宏大的历史决战,今天没有人能够说,已经能写下千秋评说,但或许已能看清某些历史脉络。

本是同根生

我们从孩童时代起就知道,五四运动是中国红色革命的先导。只是到后来多读了一点书之后,才知道国共两党中都有五四运动的领军人物;也才知道台湾曾经纪念五四运动。

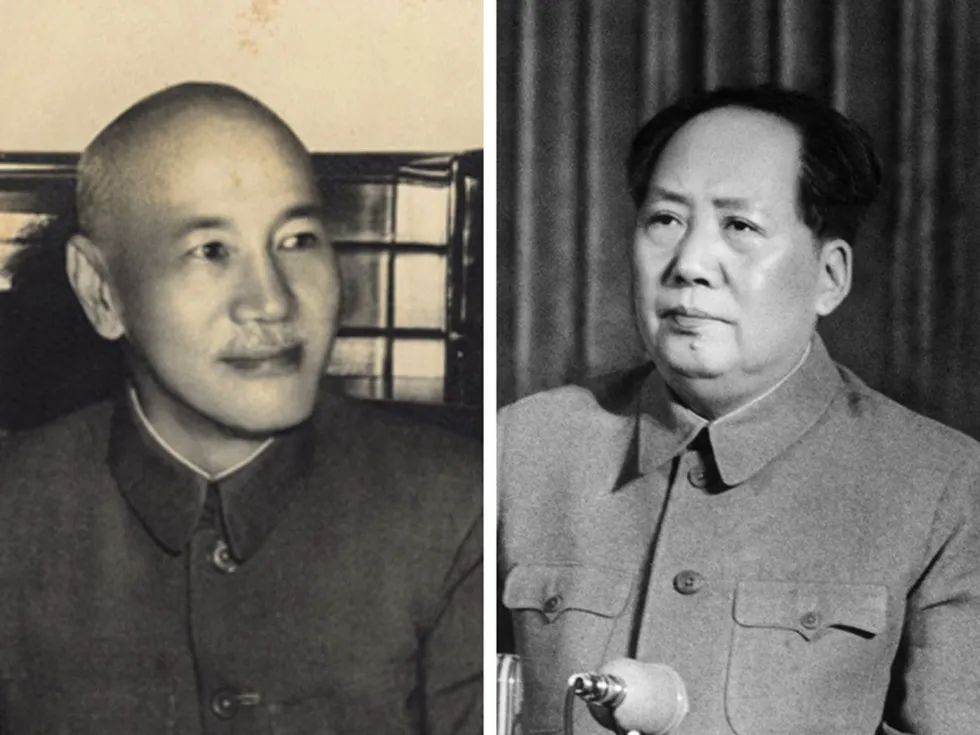

1920年代,上演了现代史中最有声色的几幕活剧,其主角就是国共两党的领袖人物。

标志性的事件无疑是1924年召开的国民党一大,对此正史已有详述。

今天,人们通常忽略、或者官方历史刻意轻描淡写的两点是:大会期间,共产国际代表——当然无异于苏共代表——始终是会议的总导演与灵魂;大会选出的国民党中央核心机构,包含了不少著名共产党人:李大钊、谭平山、林伯渠、毛泽东、瞿秋白……。就在3年之前的1921年,几乎是同样的俄国人,在上海的秘密会议上催生了中国共产党。

这段历史最清楚不过地表明了,国共两党有同样的背景、同样的来源、同样的助产士、类似的诞生方式、几乎同一批创始人。最主要的是,两党有同一个母体——俄国共产党。因此说,国共本是同根生,是一点也不过分的。

如果说,如上的历史表述仅仅涉及过程、机构、人事方面,那么精神层面的证据也足以说明,国共两党在建党原则上是高度一致的。简言之,国共两党有着共同的目标:建成一个列宁式的党。对于中共而言,这一点当然不言而喻。对于国民党而言,似乎不那么清晰,今天看来尤其显得匪夷所思。这就需要一点解释。

国民党奉列宁主义为建党原则,并非基于对列宁式政治哲学的理解与认可,而是基于完全实用主义的考虑。

简单说来是:孙中山及其战友,在上世纪初近20年中,饱受几无间断的失败的折磨,深感自己的党架构松散,纪律涣散,毫无效率;而列宁的党仅以其少数精干成员,在短时间内就奇迹般地掌控了一个大国,这种惊天动地的成功,激发了国民党的强烈意愿,去建立一个受铁的纪律约束的、军事化的、集中统一的党,借以谋取天下。

然而,这样一个目标至多部分地达到了;但即便如此,国民党也获得了巨大的生命力,致使其不到几年就得了天下。正因为它建成列宁主义政党的任务只完成了一半,它最终还是败于中共之手;而后者则完全建成了一个列宁式的党。

国民党早期的苏维埃倾向,迭经历史浪潮的冲刷,在后世人心中已没有太多印象,但其历史事实却不庸置疑。1920年代在国民党高层中不乏亲苏派,蒋氏父子尤其明显左倾。1925年,正在读中学的蒋经国热衷于左倾学生运动,曾因此两次被捕,颇为李大钊赏识。

失鹿中原

国共争夺天下的最终大决战发生于1946—1949年间。国民党打输了这场命运攸关的战争,也就失去了它苦苦追寻了近半个世纪的那只中原之“鹿”。

国民党的失败,无疑首先是军事上的失败;但也是政治、精神等方面的失败,这一点就是蒋介石本人也看到了,今天海峡两岸实际上没有太大的争论。

比这更深入一点的问题是:国民党主要败在哪里?导致国民党失败的多种因素,其轻重主次如何?

这当然不是容易回答的简单问题,学者们已写了无数文章,至今都没有什么明确的定论。这种研究或许还会无限期地进行下去,人们的兴趣肯定会不可避免地逐渐消退。

至于大陆官方学术界,早就不再感兴趣,因为那是一个早有定论的问题:国民党因其反人民而彻底失去了人心。

国民党确实失去了人心,这一点蒋介石也心知肚明;否则,他在台湾就不至于那样痛下决心,严肃整党、厉行土改、整顿吏治……。后来做的这一切,当然不再能挽回那只已经失去的鹿,但也足以为后世留下一个治理堪称良好的台湾。

至于学者们,肯定比蒋介石研究得更透彻,对于种种前因后果看得更清晰。当然不免众说纷纭,不妨略举一些大体上有所共识的结论。

从纯军事的角度看,国民党惨败的主因就是蒋介石本人!

4年内战中,蒋与毛在许多方面都恰恰相反。倒不是毛更精通兵法,最主要的是两人用将的风格完全不同。

毛在其一生的大部分时间内,都是乾纲独断,从不轻易听取他人意见。他的幸运在于,在决定命运的内战中,他却奇迹般地格外开明,几乎是虚怀若谷,完全听任前方将帅便宜从事。

四大野战军主帅彭德怀、刘伯承、粟裕(名义上是陈毅)、林彪,都是军事上的奇才,他们在行兵布阵、调兵遣将时,根本不为远在延安的毛所左右,因而将其军事才干发挥到极致,林彪粟裕二人尤其可彪炳战争史。他们的辉煌成功,在很大程度上恰恰有赖于无视想入非非、不切实际的延安指令。

蒋介石则恰恰相反,完全不信任他的前方将领,几乎每战必亲临前线运筹,常常不可理喻地越级指挥,而且在鏖战中频频换将,乃至高级将领都无所适从。到此地步,要不败也难了。

蒋介石的黄埔嫡系将领,在政治上或许对蒋敬之如神,在军事上则未必完全认可。1949年初,张治中在对蒋的私信中直言:“黄埔系高级将领,多认为钧座之指挥方法太过陈旧,认为钧座以数十年前的陈旧方法指挥新的军事,太不合原则,必然失败。”

在政治上,人们通常认为是“土改中分了田地的士兵,打败了抓壮丁而来的士兵”。这大体上没错,蒋介石大概也是这样看,否则去台湾后就不会如此热心于土改了。但是否是主要因素,则大有讨论余地。

实际上,解放军最大的战斗力源于“支部建在连上”,源于滴水不漏的组织系统,源于无孔不入的政治动员;而这些又源于已完全建成的列宁式的党。蒋介石所缺少的正是这个!

对此,蒋氏本人亦未必全无认识。蒋氏父子在回顾历史时曾有如下反省:党应为军队之灵魂,但过去党立于军政之外。

迁台之后,蒋氏厉行“党内改造”,强调意识形态灌输与党纪整顿,在组织上采用“民主集中制”,这些都是典型的苏维埃模式。这些改变固然为时已晚,却使美国政界严重怀疑,满脑子苏维埃思维的蒋经国,是否能坚守亲美路线。

比打仗还难?

败退台湾的蒋介石,在任何人看来都是大势已去。1950年,美国总统杜鲁门甚至已在考虑放弃蒋介石、与北京建交了。如果蒋介石声称还想扳回一局,简直是异想天开。

历史也真的开了一次玩笑:蒋介石居然真的扳回了一局,只是不是在军事战场上,而是在经济战场上。在1950—1980年间,大陆与台湾进行了一场心照不宣的经济竞赛。在这场谁看来都实力悬殊的竞赛中,雄心勃勃地声称15年赶上英国的大陆竟然落败。

这场失败绝不可能在毛的预料中。

从根本上说,熟读古书的毛对现代化建设没有多少概念。平心而论,在那个时代这毫不足怪;况且,毛既缺少城市生活经验,更缺少国外经历,不可能天生具有对工业化的认知。但如果毛能放下身段,对有专长的人士持开放心态,其治国绩效也不至于差到后来那种地步。

当今世界就有不少受教育不多的武夫治国,取得了可观的政绩,朴正熙、苏哈托、皮诺切特都是成功的例子。可惜毛就是学不了他们。

毛的缺陷主要不在知识,而在气度——他根本不认为需要他人帮助他筹划经济,也不认为这件事情有多大难处。

在毛看来,打天下才是最难的,搞建设有什么了不起!他公开的说辞就是:难道“搞经济比打仗还难”?这种远远落后于时代的看法,才是最要命的。

任何有现代观念的人,都不难明白,一个几乎完全处于原始落后状态的千年古国,要实现现代化有多困难!那几乎是一场脱胎换骨的革命,即使在今天,都很难轻言成功。与这样难以想象地艰巨的工程比起来,不能不说,打败蒋介石是一件容易得多的事情。

可惜毛及其大多数追随者都看不到这一点,而现代中国的许多灾难恰恰与此有关。

在大陆经过30余年的高速发展之后的今天看来,当年台湾的成就当然算不了什么。但任何人都会懂得一个简单的常识:对一场竞赛的评判应在同一时点进行。

在1980年,大陆已度过了文革大破坏后的三年恢复期,但依然满目凄凉,温饱问题远未解决,人均GDP不过300美元,电视机还是罕见之物。反观台湾,此时已进入堪称富裕的社会,人均GDP达到2400美元,且是当时世界上半导体元件的主要生产基地。

当时,台湾在财力与技术上的实力已如此雄厚,以致台湾投资成为大陆许多省市争抢的对象。如果考虑到台湾不过是一资源匮乏的弹丸之地,对于台湾的经济成就更不能不刮目相看。

1980年代,蒋经国逐渐开放了台湾与大陆之间的产品、资金与人员交流。第一批回大陆的国民党老兵,在两岸关系上开创了一种新的景观:老兵们被他们在大陆的穷亲戚围住不得脱身。悲喜兼有的这一幕,最典型地反映了两岸的经济差距。

鹿死谁手?

国民党固然依靠其经济成就扳回了一局,使在国共两党的百年竞逐中,多少挽回了一点颜面。但从长远来看,它不可能有太多的胜算,这一点它自己也心知肚明。

国民党很快就看到了自己面临的险恶形势。它得同时对付两个对手:改革开放后逐渐崛起的大陆;岛内愈来愈咄咄逼人的民进党。

到上世纪末,大陆几乎已成长为经济巨人,来自台湾的投资、技术与贸易额,已不具有特别的重要性。另一方面,国民党在台湾已逐渐丧失控制力与影响力,终于被民进党夺去了首席行政职位。

国民党沦落到如此地步,与共产党的百年竞逐,看来已到终局了。

那么,“鹿死谁手”的问题,是否已有了最终答案,国民党已永远失去了那只鹿呢?看来,没有任何人敢说,事情不是这样。

这意味着,百年竞逐的结局很可能是:共产党将在大陆长期执政;而国民党即使在台湾也难以夺回政权。如果是这样,国民党当然是一个完败者;而共产党则是完胜者。

完败者与完胜者之间,当然再没有什么好说的。

然而,颇出人意外的是,近年来国共两党却异乎寻常地亲近起来。毫无疑问,正是国民党的岛内对手民进党促成了这一局面。

强烈地倾向于“台独”的民进党,不可能不成为大陆的危险对手。在这种情况下,作为民进党的对手的国民党,自然就成了共产党的盟友。“敌人的敌人就是朋友”这一政治格言,对于两岸关系也是适用的。现在,“第三次国共合作”的呼声又在两岸响起,这一幕戏还远没完呢。

但这一新情势,能影响“鹿死谁手”的结局吗?

唯一值得重新考虑的或许是:究竟什么是“鹿”呢?

依照古人的理解,那不就是天下吗?包括天下的土地、财富及可以占有与享用的一切。

但如果未来的人们不这样理解呢?如果人们更看重文化影响力、价值观与历史传承功能呢?要是认定这样一只“鹿”,我们能断言,它已死于谁手,或者将死于谁手吗?

我们知道,在古希腊,雅典与斯巴达一直是一对劲敌,彼此缠斗了一百多年。现在已过去2300余年了,谁最终成了胜者的问题,有无可争辩的答案吗?论武功,当然斯巴达征服了雅典。但今天传播于全世界的古希腊文化,包括几乎人人略知的苏格拉底、柏拉图、亚里士多德的学说,却无可怀疑地属于雅典。

这么说来,“鹿死谁手”的答案还在未来吗?

千秋功罪

历史上的任何人物或政治势力,都会面临“千秋功罪任人评说”的问题。国共两党都未完全进入历史,现在就能够谈论它们的千秋功罪吗?

或许这只是一个伪问题。不是早已有了定论,历史已经选择了共产党吗?就“谁在坐天下”而言,事情确实如此,没有任何争议。但未来的历史观察者,则可能有更深入的思考。

历史常常引人深思,也常常令人困惑。

古往今来,千千万万英雄豪杰,新旧更替,来来去去。有一件事情却似乎万古不变:历史总是毫无偏爱地记下任何人的功过,无论他当时是在朝还是在野。

楚汉相争,早已有了定局:刘邦胜了项羽。但项羽也没有成为永远跪在岳飞庙前的秦桧,被后人唾骂。就是在刘邦自己的王朝,就有史家司马迁出来,为项羽写了本纪。“江东父老”的后人们,看到《项羽本纪》之后会作何感想?

具体的人物总归会化为“尘与土”,但他们之所创建,或其遗存,或其痕迹,将留于后世。

千秋之后的人们,将会有更宽容的眼光看待历史人物,将会更注重他们的贡献,无论他们曾经是胜者还是败者。从千秋之后人们的眼光看来,或许,真正要紧的是,国共两党都在将中国带出旧时代牢笼的事业中作出了贡献,至于他们最终谁坐在宝座上,根本就不重要;或许,他们都将未竟之业留给了后人,因为他们终究都未将中国完全带入现代文明的胜境;或许,他们都留下了各自的遗憾,而最大的遗憾就是在长期的惨烈内斗中,过多地耗费了中华民族的元气……。

后人们会有这些想法吗?这不是当下需要回答的问题。