關於以太坊現在面臨的問題討論,我們在前一篇文章Plasma - Ethereum擴容方案簡介裡面已經討論過了,我們現在就廢話不多說,來介紹第二種擴容方式,也是大家應該最常聽到的Sharding - 分片技術。

(圖片來源: https://www.ethnews.com)

Sharding

Sharding的中文翻譯是「分片」,比起Plasma,我覺得非常的貼近它的本質(就是聽起來不太帥...)。如果你有碰過資料庫的經驗,那麼Sharding這個詞對你應該不陌生:分片是個在資料庫中還滿常使用的技術,簡單的說就是將一個大的資料表分成許多小片,存在不同的節點上,這麼一來可以減少每個節點的負擔、有效的進行互相備份、也可以大幅減少搜尋時間。著名的資料庫ElasticSearch就是有使用這種Sharding的技術。

那麼在區塊鍊上的「分片」是什麼意思呢?

如果你認真思考過現在Ethereum PoW的運作方式,其實是非常沒有效率的。儘管全世界的電腦都可以拿出來當礦工,這整個網路也會因為礦工的增加而提昇安全性,但是整體的運作效率卻無法因為礦工增加而提昇!這正是因為全世界的礦工,都試圖在做一模一樣的任務:認證同樣的交易。

仔細想想,雖然重複的工作是去中心化的核心,但全世界的電腦都在做一樣的工作,或許真有點太蠢了;如果我們能夠稍微動點手腳,讓大家工作重複性不要這麼高,不是很好嗎?

其實分片在做的事情叫好像是分組一樣:我們把全世界的電腦分成3組,分別驗證三群的交易,那麼我們的整體速度就可以提昇三倍了哪!

(圖片來源:https://btcmanager.com/)

在Vitalik自己的介紹中,他把Sharding比域成小島:想像現在ETH的交易世界是由無數的小島組成,同個小島上的居民(就是同一個Shard中的帳號)可以輕鬆的互相交易,而如果有需要小島間的交易,則需要用到另外的Protocal。

新的區塊架構

在這樣新的藍圖之下,區塊鍊的架構也必須有所改變。

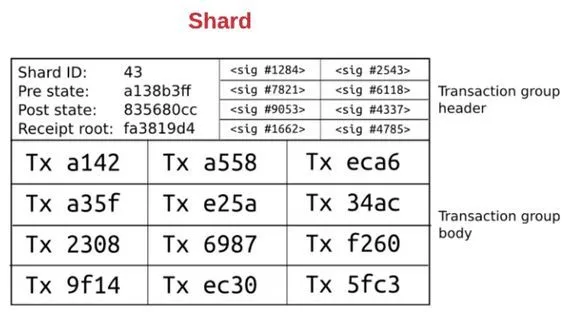

我們多了一個叫做transaction group的單位,而這一個transaction group紀錄了自己屬於哪個shard(分片),以及發生這些交易的前後的分片狀態,如下圖所示:

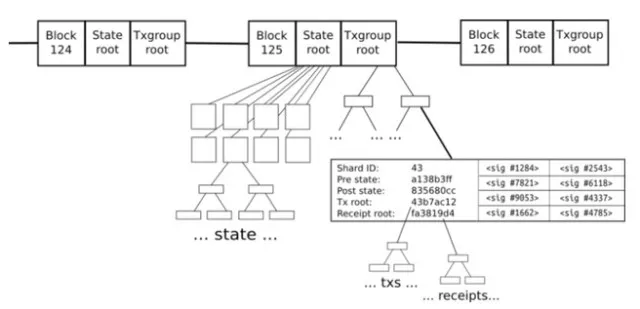

更上一層的區塊鍊不再直接紀錄transactions,而是多筆transaction groups。

- State root 紀錄了所有的shard的狀態

- Transaction group root則負責紀錄所有的transaction group

並不是太複雜吧!

Cross Shard Transactions

細心的朋友可能會發現上面圖示中有個沒有用到的收據(Receipt)。在每一筆交易完成時,他除了會變動自己所屬shard的狀態(state)之外,也會產生一個收據。這個收據是其他shard有辦法讀取但是無法更改的,因此可以透過傳遞收據ID的方式來進行溝通:這樣別的shard上就可以驗證我的帳戶信息。收據就好像是一個有力的證明,別的shard可以信任這個收據的有效性。

小小結

Sharding的實踐最困難的點,不是在於一個小島上的驗證,而是在於不同小島如何取得共識。記得:區塊鍊就是個互不信任的節點網路。在這樣一個世界裡「分組」這件事毫無疑問的是為大家增加一個麻煩:要如何才能有效的分組、或是驗證各個節點的sharding身份呢?因此有人認為,Ethereum需要先有POS的共識機制,才能達成這樣的前提。

要知道,Ethereum雖然目標遠大,但是對於超越VISA這樣遠大的理想,Vitalik可是畫了5年的road map。這讓我們知道儘管這些概念看似簡單易懂,真正要實踐可是一番真工夫呢!

個人還是十分看好ETH的未來,畢竟開發團隊太強,小神童太神。如果你想要贊助我一點eth也可以打賞到我的新ENS位址:antontw.eth喔!

(也可以參考我的ENS介紹文章自己申請ENS喔)

(再次跪拜小神童 )