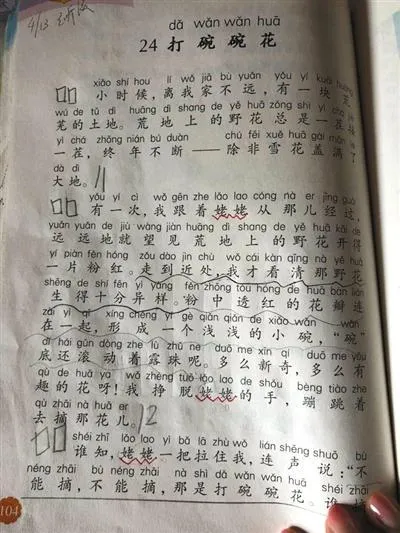

80、90后的朋友,对《打碗碗花》这篇文章应不会陌生。这是一篇多年之前就被列入学生课本教材的文章,事实上,这篇文章至今仍被收入在学生的课本教材里。

但近日,沪教版二年级第二学期语文课本中,出版社将《打碗碗花》一文中的“外婆”改为“姥姥”,引发“方言”争议。课本出版方上海市教育出版社就此发布声明称,更改系为落实该学段识字教学任务的需要,今后将充分考虑地域文化和语言习惯。

为何将课文中“外婆”一词改为“姥姥”,上海市教委的解释是,“姥姥”是普通话词汇,指“外祖母”,一般是在口语中使用较多。“外婆”、“外公”属于方言。

我出生和生长在北方,我媳妇是南方人,在我老家,虽然本地话叫“外婆”同普通话“外婆”不太一样,但文字和谐音都可以肯定是“外婆”这个词确定无疑。而我媳妇,回到老家时,叫自己的外婆也是如此,即便音同粤语"外婆"有点出入。至于“姥姥”一词,在我老家,反而指爷爷奶奶或外公外婆的上一辈,可见地区差异性,对“姥姥”的解释也有一定的差别,“姥姥”一词的代指可能会有所不同,但我从未听说过对“外婆”或“外公”词的叫法引起误解的,由此可见,“外婆”一词在称呼上比“姥姥”更准确、不会引起歧义,南北通用。

但我们也知道,在南方一些地方,的确有称呼“姥姥”的习惯,我们不能因为某个原因就强行让这部分人改“姥姥”称呼“外婆”,那样也是滑天下之大稽,没有意义的。事实上,生活中会存在很多类似的现象,语言是为了人们更好更方便的相互沟通,但我们也应该清楚地意识到,各地语言(方言)在多年来的发展中,继承了当地特殊文化、人文、风土等,存在的意义也远大于一些表面能看到的价值,不能因为一味地要求统一而改变这些特色,那样既无意义,也是缺乏思考的。

事实上,在群众一面倒的舆论声音下,处理意见也很快出台了:上海市教委教研室、上海教育出版社关于上海小学语文教材将“外婆”改“姥姥”一事向公众致歉。

这下“姥姥”终于恢复“外婆”的本来面貌了。