Silencio.

La señal inequívoca de que se ha ido la luz, otra vez; el mensajero de otra noche en vela sofocada por el calor y el ataque de los zancudos. Es el silencio quien me despierta a lo que calculo como 1:00am aproximadamente; ya ni siquiera me esfuerzo en ver la hora cuando se va la luz, porque sé que el sol se asomará en el horizonte antes de que regrese el servicio eléctrico.

Frustrada y empapada en sudor me levanto de la cama y camino hacia la sala del apartamento, abro la ventana y recuesto mi frente sobre el protector de la misma intentando captar el aire fresco de la noche para calmar mi sufrimiento.

“Sufrimiento”, “crisis”, “catástrofe”. Éstas y otras palabras se agolpan en mi mente junto a todas las noticias, cifras e investigaciones que he estado indagando recientemente en torno al impacto psicosocial de vivir en la Venezuela de hoy. “Ansiedad”, “depresión”, “migración”, “suicidio”.

La situación que atraviesa Venezuela ha recibido en el transcurso de los últimos tres años diferentes nombres, aunque más recientemente se mantienen en el lenguaje de los medios de comunicación dos términos: crisis humanitaria y emergencia compleja.

Las crisis humanitarias son definidas como aquellas situaciones en las que “existe una excepcional y generalizada amenaza a la vida humana, la salud o la subsistencia” (Francesch et al., 2009) que suelen aparecer en un contexto que previamente estaba desprotegido (pobreza, fragilidad de estado, violación de derechos humanos, etc.) y ante un detonante (conflicto armado o desastre natural).

Por su parte, el término de emergencia compleja, remite a un tipo de crisis humanitaria causada por el ser humano, “en las que una situación de violencia genera víctimas mortales, desplazamientos forzados, focos epidémicos y hambrunas; lo que se combina con un debilitamiento o colapso total de las estructuras económicas y políticas” (Francesch et al., 2009).

La diferencia que existe entre una crisis humana y una emergencia compleja, es que estas últimas tienden a ser más prolongadas en el tiempo, con un origen fundamentalmente político y un relevante impacto demoledor y desestructurador en todos los ámbitos de la vida.

Está amaneciendo, no ha llegado la luz. Si bien no me sorprende, reconozco que una parte de mi tenía esperanzas de que la luz volviera antes del alba para poder descansar un poco antes de iniciar el día, ¡qué ilusa!

Inicio mi rutina matutina, siendo hoy viernes además día de racionamiento de agua. Pero eso no es nuevo tampoco, tras varios años con este sistema aprendí a mantener un tobo lleno en el baño siempre, por lo cual cuento con los recursos para mi aseso personal esta mañana.

Seguro habrá personas que no cuenten con esta suerte, ¿debo sentirme agradecida? No, la frustración, la rabia y la tristeza se juntan en la boca de mi estómago e intento contener las lágrimas frente al espejo. Merezco tener servicios básicos, ¿es mucho pedir?

En Venezuela existe un déficit, por decir lo menos, en el registro y contabilización de las pérdidas que ha generado la emergencia compleja que se vive. Sin embargo, aunque las cifras oficiales brillen por su ausencia, existen aún centros e investigadores que hacen el esfuerzo de dar parte del impacto de la situación.

El Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) es uno de estos voceros de la realidad, refiriendo para el año 2018 una tasa de 81 homicidios por cada 100.000 habitantes, traducidos en 23.500 asesinatos.

Además de esto, hay otras cifras rojas de las que al parecer nadie quiere hablar, y es que la tasa de suicidios en Venezuela ha sobrepasado la media mundial, traduciéndose para el año 2017 en 19,09 por cada 100.000 habitantes (Gómez, 2018) . El OVV advierte que ya no se trata de un fenómeno de índole individual, sino que el suicidio se ha convertido en un fenómeno social.

No se tienen cifras recientes sobre esta situación.

Mientras preparo el desayuno, mi mente se traslada una semana atrás cuando el conjunto residencial llevaba ya 15 días sin gas y con la ausencia de luz, el desayuno no era una opción. Soy afortunada hoy por tener este recurso para cocinar, mañana no se sabe.

Este pensamiento, me sumerge de nuevo en la tristeza. La impotencia de los recuerdos acciona las lágrimas en mis ojos y me obligo a respirar profundo para no ceder más terreno a la desesperación. Gestionar las emociones se ha vuelto una herramienta indispensable para sobrevivir.

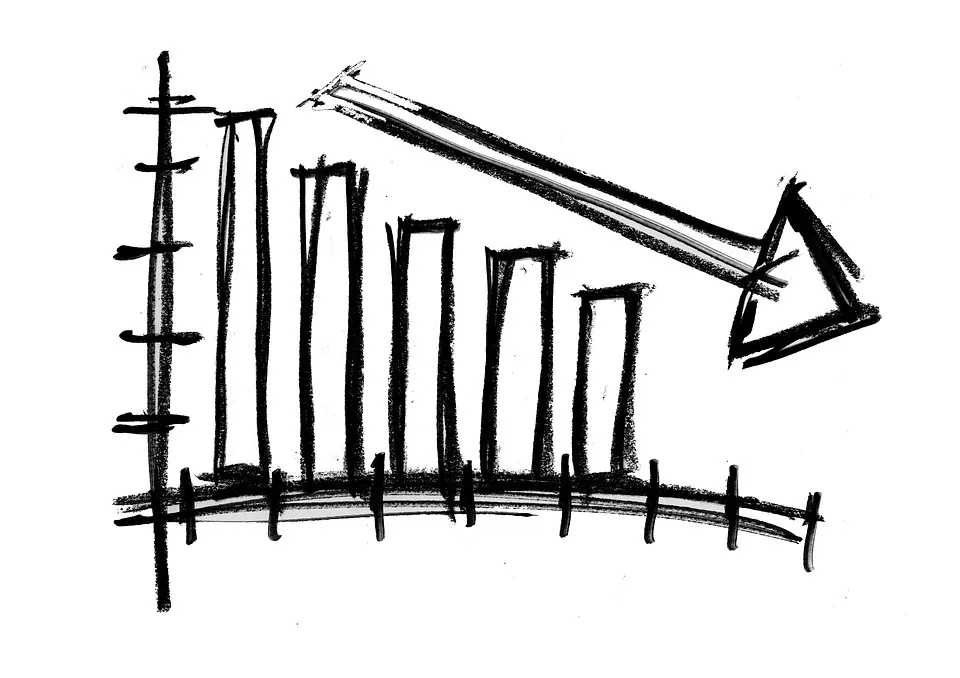

En el año 2006 Venezuela se ubicaba entre los países más felices del mundo de acuerdo con el índice de bienestar subjetivo de la empresa Gallup. Para el 2018, la situación se observó catastróficamente distinta.

“En el año 2006 aparecía como el país con el mayor índice de bienestar subjetivo o felicidad de América Latina, y uno de los más altos del mundo: 26% de la población manifestaba que vivía la mejor situación posible, y 50% de la población decía que en cinco años estaría en ese renglón”, señala el economista Gerver Torres, coordinador de este estudio en Gallup, añadiendo a su vez que “esos porcentajes han caído dramáticamente, y ahora vemos que hay venezolanos para quienes la esperanza de estar mejor en cinco años ha muerto o ha desparecido”. (Petroguia, 2019)

La luz retorna a las 8:26am y se escuchan los gritos provenientes de algunos vecinos alertando que “llegó la luz”. Me visto y decido salir junto a mi esposo a comprar agua potable en un llenadero cercano.

Al acercarnos al lugar visualizamos la habitual cola, al parecer el punto de venta está lento, nadie se extraña por ello, nadie se inmuta. Cuando ya sólo tenemos tres personas por delante, se vuelve a ir la luz.

Escucho a otras personas de la cola maldecir y mentar la madre, tomar sus botellones y retirarse. Yo sólo me siento en una banca a esperar, esto pasa todos los días, la luz regresará en unos minutos, se volverá a ir, volverá a regresar, se volverá a ir, y así sucesivamente. En casa ya he perdido varios electrodomésticos por ello.

Mientras espero que retorne la electricidad me doy cuenta que esto también es normal, lo he normalizado.

No me siento indignada, me siento asqueada. Ya no quiero seguir viviendo en "éste" país.

Acosta (2018) es una psicólogo social, investigadora de los efectos psicosociales de la crisis y docente de la Universidad Central de Venezuela explica que, en los procesos hiperinflacionarios como el que se vive en Venezuela, existen dos indicadores que cobran auge y que no suelen ser medidos por los economistas: la migración y los suicidios.

En el 2018 aproximadamente 4.000.000 de personas dejaron el país en busca de trabajo y mejor calidad de vida en otras tierras, siendo el 88% de estos, adultos entre 15 y 59 años (Acosta, 2018).

Para aquellos que se quedan, las emociones que predominan en suelen ser displacenteras: tristeza, rabia, miedo. Pero la realidad venezolana es muy compleja, y la mencionada autora refiere no hay una única forma de sentirse al respecto.

“Además del miedo, la rabia, la tristeza, la desesperanza anidada en muchos, se reportan ahora emociones como el aturdimiento, la anestesia, la perplejidad, la incomprensión de lo que nos sucede, la vulnerabilidad ante los hechos, el duelo intenso por los que se han ido, por las familias fracturadas por una ola de emigración nunca antes vista en la historia del país” (Acosta, 2018).

Acosta (2018) concluye recordando que la literatura en Psicología social coincide en que vivir prolongadamente en contextos violentos puede potenciar la aparición de trastorno psicológicos, enraizarlos en la sociedad y proyectarlos transgeneracionalmente. Por lo cual, advierte del grave peligro que representa no atender a los efectos y síntomas de esta emergencia, de no reconocer el dolor y la tragedia, de naturalizar el sufrimiento y la crisis, ya que no se sabe el alcance temporal y espacial del daño traumático.

Regreso a mi casa una hora después, logramos comprar el agua potable. Me quito los zapatos, enciendo la portátil y la conecto al cargador, por si se va de nuevo la luz esté la batería al 100%.

Abro un archivo en Word y comienzo a teclear las palabras que conforman este post. El internet está intermitente pero ya tengo ubicada la información. Había pensado escribir algo más “serio” sobre la salud mental en Venezuela, con un tono más neutro, más “APA”, pero decido cambiar el plan y plasmar el discurso que se agolpa en mi mente, aunque no tenga tanta estructura.

Después de todo, escribir también es terapéutico. Quizás en estas palabras, alguien encuentre un reflejo y sepa que no está solo.

Fuente de las imágenes en orden de aparición:

* Primera: elaborada por mi a partir de las modificaciones realizadas a las imágenes bajo Creative Commons CCO de Pixabay 1 2 3

* Segunda: Imagen bajo Creative Commons CCO de Pixabay

* Tercera: Imagen bajo Creative Commons CCO de Pixabay

* Cuarta: Imagen bajo Creative Commons CCO de Pixabay

* Quinta: Imagen bajo Creative Commons CCO de Pixabay

Si eres nuevo en Steemit, te invito a conocer la iniciativa de @swimproject, y junto a ellos conocer tips geniales para aprender a nadar en este océano.