En mi post anterior hablé sobre la presión social que existe por ser feliz, tan fuerte que casi se ha vuelto una obligación ser feliz y prohibido estar tristes, o por lo menos demostrarlo. Esto me parece un problema, pues es en la tristeza o melancolía que se encuentra la clave de la felicidad, como les dije en otro post: no puede haber luz si primero no hay oscuridad.

“hay muchas espinas, pero también las rosas están ahí.”

Piotr Ilich Tchaikovsky.

En los últimos años se nos ha enseñado a querer rechazar la tristeza, la depresión, la melancolía, o simplemente podríamos resumirlo todo en el término negatividad. Muchas narrativas nos animan a fijarnos únicamente en lo positivo, es decir, fijarnos solo en lo bueno y quedarnos allí, sin prestar atención a lo demás. El problema no es fijarse en lo positivo, el problema es quedarse allí. ¿Es posible acaso vivir sin transitar constantemente entre la tristeza y la alegría? ¿es lo ideal vivir en un estado eterno de felicidad? Para muchos la vida representa una dualidad entre el bien y el mal, los positivo y lo negativo; algo con lo que se aprende a vivir, pero aun así muchos desean quedarse en lo positivo, y es comprensible ya que no nos gusta pasar por el dolor o las calamidades, pero se olvidan de lo necesario que es la negatividad como factor importante de evolución o crecimiento. Es debido a esto que no hay manera de que vivamos sin todo aquello que llamamos negativo, como el dolor, el desamor, el rechazo, el enojo, la decepción, el sufrimiento, la tristeza o la melancolía. ¿Cómo pretender entonces apartar de nuestra existencia ese matiz negativo tan esencial?

El pensamiento dominante en nuestra sociedad actual dicta que la tristeza es inútil, vivimos en una sociedad de mercado que busca siempre alejarnos de la infelicidad, que nos intenta imponer un pensamiento positivo, haciéndonos eludir la tristeza consumiendo, llevando de esta manera nuestra atención lejos del dolor o angustia; pero más allá de ser meramente una parte de la vida, lo negativo es útil de manera auténtica, contrario al pensamiento dominante de una sociedad de consumo inmediato y por lo tanto olvido inmediato.

Debemos dejar de permitir que alguien más aparte de nosotros se beneficie de nuestra tristeza, puesto que deberíamos ser nosotros mismos quienes fueran los principales beneficiarios de su uso. Este es uno de los fundamentos principales de un reciente enfoque de psicología terapéutica denominado como “aproximaciones eudaimónicas”, la “eudaimonia” se refiere a una suerte de “buen vivir”, los aprendizajes y enseñanzas propios que nos ubican en el camino hacia el bienestar pleno y auténtico. Así, las “aproximaciones eudaimónicas” abogan por abrazar lo compleja que es la vida con el fin de aprender de ello para el bien del individuo, a ver el dolor como un elemento fundamental de la existencia y el cual es necesario para que esta alcance su plenitud. Muchos de nosotros nos hemos dado cuenta alguna vez que al no estar bien nuestra mente, se nos hace difícil desenvolvernos en muchos ámbitos de la vida: perdemos atención en el trabajo, ganas de hacer las cosas o incluso podemos pasar por épocas de no querer ver a nadie, etc; las aproximaciones eudaimónicas hacen ver con más claridad la presencia y el poder de las emociones negativas sobre nuestro estado de ánimo general. No podemos desaparecer las emociones negativas pero podemos evitar que tomen el control de nuestra existencia, ya que si las ignoramos les estamos dando poder sobre nosotros, pero tomarlas en cuenta y aceptarlas como parte de la vida significa disminuir su influencia sobre nosotros; el psicólogo representante de esta corriente Jonathan M. Adler dice al respecto que “una de las razones por las que tenemos emociones es porque nos ayudan a evaluar nuestras experiencias”, y es aquí donde radica la importancia de lo negativo.

La eudaimonia ofrece una alternativa de ejercicio terapéutico bajo una cláusula muy auténtica: abrazar las emociones negativas tanto como abrazamos las positivas y comprenderlas a ambas como elementos inevitables dentro de la existencia para así transitar su camino sin buscar atajos falsos. No nos garantiza la felicidad o el amor a diferencia del pensamiento capitalista predominante, que asegura que es posible –a su manera– ser feliz, pero sí asegura que es posible ser feliz de una manera auténtica y propia, a través del conocimiento propio en lo esencial.

Adler coordinó junto con un profesor de marketing de la Universidad de Nueva York llamado Hal E. Hershfield un experimento en el cual se estudió la reacción emocional de un grupo de estudiantes adscritos a un proceso de psicoterapia; después de cada sesión se le daba a los participantes un cuestionario que permitiera conocer una idea de su estado emocional y se encontró que muchos de ellos salían de la terapia con emociones encontradas, sintiéndose tristes pero también felices, deprimidos o enojados pero la vez entusiasmados; muchos de ellos compartían un estado de pesar por los problemas expuestos en la sesión de terapia pero al mismo tiempo se sentían esperanzados e incluso alegres puesto que estaban haciendo algo al respecto después de todo. Adler y Hershfield conceptualizaron este fenómeno como una “desintoxicación” de las malas experiencias gracias al reconocimiento subjetivo, es decir de y para nosotros mismos, de las implicaciones no solo negativas sino también positivas de una situación personal. Y esto según los investigadores se vuelve una fortaleza que da sustento a la posibilidad de bienestar mental.

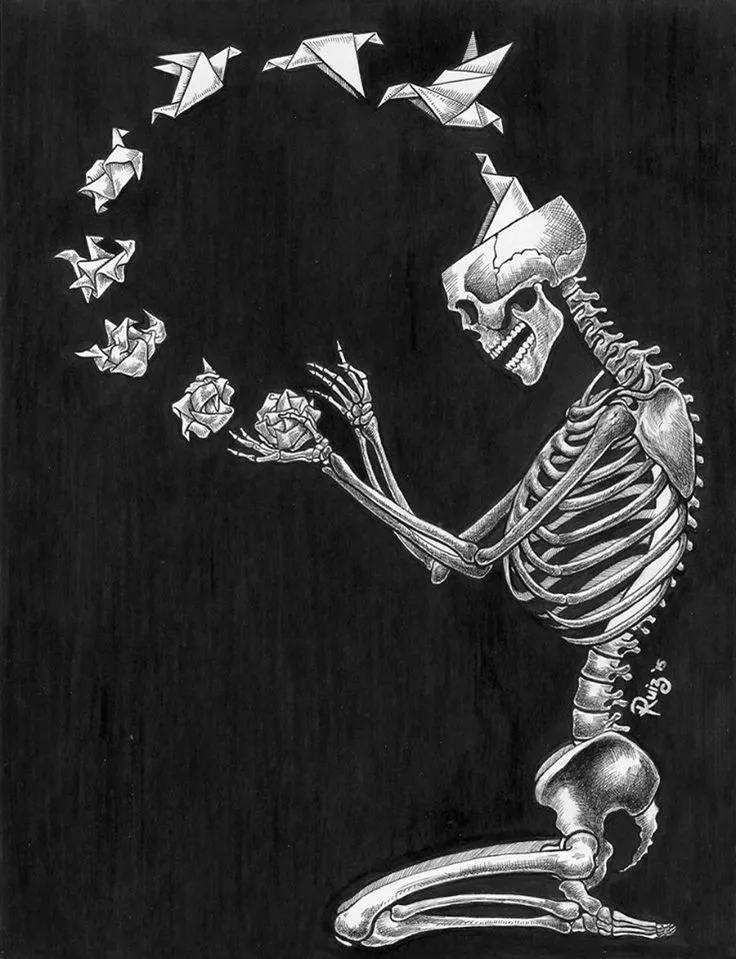

Tomando en cuenta este estudio de Adler podemos decir que con las emociones lo mejor que podemos hacer es reconocerlas, es decir volver a conocerlas, volver a mirarlas y tomarlas en cuenta, considerar todas sus características e implicaciones y así poder darles un lugar dentro de nuestra existencia. De esta forma, cuando nos sintamos tristes o negativos, debemos aceptarlo y preguntarnos qué expresa esa tristeza de nuestra situación actual, por qué y si la respuesta nos molesta, qué podemos hacer para resolverlo. Esto es, ¿qué nos muestra el dolor sobre nosotros mismos y qué aprendemos de eso?. Los representantes del bienestar eudaimónico nos animan a abrazar el dolor y las emociones negativas, experimentarlas de manera consciente, como elementos de la existencia, ineludibles del vivir en el único tiempo perceptible por nosotros los seres humanos: el presente. Una vez que nos permitimos aceptar el dolor como parte de nuestra vida en vez de rechazarlo, no pasara mucho hasta que descubramos de manera grata e inesperada, casi por casualidad que estar vivos es una oportunidad de plenitud que se consume o expresa en la creación.

Llegados a este punto, me parece importante destacar una ventaja que veo muy sustanciosa sobre el pensamiento negativo en relación al pensamiento positivo predominante en nuestra sociedad. Oliver Bukerman plantea en su libro The Antidote: Happiness for People Who Can't Stand Positive Thinking que el pensamiento positivo no es el único camino a la felicidad o al bienestar, pues sostiene que en vez de proyectar hacia el futuro el deseo de que todo esté bien, pensar sobriamente sobre los peores escenarios posibles puede ayudar a despojar al futuro de su efecto de ansiedad y según, esto podría explicar por qué muchas veces ciudadanos de países con economías más inseguras muestran mayor índice de felicidad que los de países más ricos. El pensamiento positivo puede generar la idea de que si las cosas no suceden como se planearon, será terrible entonces; o en el caso contrario, que cuando se llega a la meta no se busca seguir adelante o evolucionando pues se da por satisfecho. Es decir, el pensamiento positivo nos puede estancar creativamente, cosa que no hace el pensamiento negativo en comparación, sino que por el contrario nos mantiene en un estado constante de querer resolver los problemas, un estado constante de evolución o superación.

Aquí hay un rasgo importante de la negatividad por sobre el pensamiento positivo, la depresión y la melancolía puede ser vista como una forma de autenticidad y de no conformidad; una persona depresiva se niega a participar de la farsa que representa el mundo con su bombardeo constante de felicidad y placer eterno. Quisiera destacar la importancia de la melancolía como motor de creación; pues la melancolía es, como dice Italo Calvino “hacer ligereza de la tristeza”, es la tristeza transcendental, la tristeza buscando trascender, o como decía Víctor Hugo “el placer de estar triste”; es decir que la melancolía representa una aceptación de la tristeza, una manera inteligente y consciente de aceptación de la tristeza, y una manera de sobreponerse o llevarla a lo largo de la vida. La melancolía, “bilis negra” típicamente asociada al hombre saturnal (Saturno es el planeta de la melancolía) posee una tradición asociada con la genialidad marginal; las mentes saturnales de carácter introvertido, se dirigen a lo trascendente, entonces de acuerdo a esto el melancólico debe abrazar su propia naturaleza melancólica, puesto que se habla de una melancolía que consiste en el rehusarse a ceder, negarse a ajustarse a la realidad, así esto implique que se sienta como un extraño dentro de esa realidad (concepto del cual habla el crítico Mark Fisher en Ghosts of My Life: Writings on Depression, Hauntology and Lost Futures).

De esta forma la melancolía se transforma en una postura filosófica, un acto de compromiso individual que le impide al melancólico alienarse, ya que se refiere a un acto que representa una negativa a la sociedad; no se trata de un individuo deprimido que busca adaptarse a la realidad tomando antidepresivos para curarse de su negativa, sino por el contrario, de un melancólico que se niega a dejar de sentir lo que siente o pensar cómo piensa, por más que esto lo vuelva un marginal a la vista de la sociedad, ya que a pesar de esto está en capacidad de estar en contacto con su depresión, la toma a esta y la explora como fuente de creatividad, sublima la depresión o tristeza y por lo tanto crea. Por otra parte, La creatividad no se limita solamente a las llamadas disciplinas creativas, pero ser melancólico no es necesariamente ser creativo, las personas melancólicas hacen con su tristeza dos cosas: primero, la aceptan como parte inevitable de sus vivencias y segundo, toman esto como punto de partida para realizar un acto generativo. Puesto que la vida no es gozo nada más, el hecho de intentar quitarnos la tristeza es como aniquilar una parte de nuestro ser necesaria para la supervivencia, ya que sin ella no podríamos considerar la realidad en todos sus matices, tanto los positivos como los negativos, y por ende evolucionar a partir de ellos y vivir creativamente.

Para concluir quiero dejar un apunte titulado “Noviembre” del escritor alemán Ernst Jünger en el cual considero nos da un ejemplo certero y claro de la naturaleza humana con respecto a la tristeza o negatividad y de cómo debemos evolucionar a partir de ella.

“La idea de pasar el invierno en costas soleadas entre los trópicos resulta agradable pero falsa. Queremos que el árbol de la vida tenga flores durante todo el año. Pero también en los trópicos a los árboles se les caen las hojas. La noche del invierno no nos resulta menos necesaria que la noche del día. También por lo que respecta al corazón tenemos que prestar atención a la marea alta y a la marea baja. Quien sólo quiere tener marea alta se expone a la rotura del dique. No podemos estar siempre exentos de dolores, no podemos estar sin sombra, tenemos que aceptar la melancolía. También allí hay dioses.”