우리는 곳곳에서 “글을 잘쓰는 법”에 대해 보고 듣습니다. 문장은 간결하게, 쉽게 더 쉽게 쓸 것. 문단은 논리 구조를 지킬 것. 금언과도 같은 글쓰기 법칙은 “잘 쓴 글”에 대한 기준을 세워 줍니다. 하지만, 전체적인 글짓기의 틀 속에도 취향이란 분명히 존재합니다. 어떤 이에게는 굉장히 흥미로운 글이지만, 또 다른 이에게는 지루하기 짝이 없는 글일 수 있습니다. 획일적인 기준으로 모든 글을 재단할 수 없는 노릇입니다. 그리고 당연히 저에게도 글을 보는 취향이 있고, 이와 닮은 글짓기의 취향이 있습니다. 오늘은 제가 글을 대하는 방식을 한번 이야기해볼까 합니다.

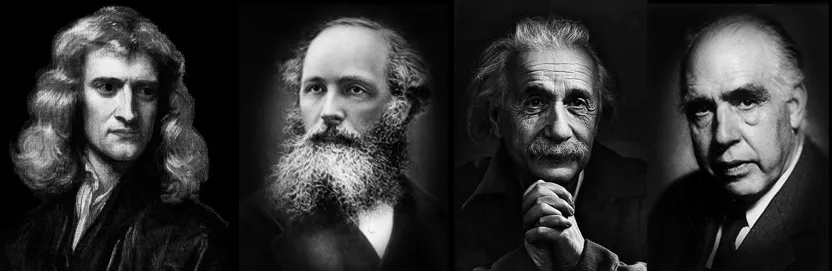

결론부터 말하자면, 제가 글을 보고 쓰는 취향은 “거인의 어깨 위에 올라서서”라는 말로 함축될 수 있습니다. 그간 제 글을 보신 분들은 아시겠지만, 제 글에는 인용이 참 많습니다. 「과학 에세이」로 처음 올렸던 양자역학, 경제학, 그리고 진화론에서는 장하준 교수의 강의를 인용하였고, 미래에는 음성 언어가 사라질까?에서는 미치오 카쿠 교수의 강연을 인용하였습니다. 그리고 블록체인과 미래 사회, 미래 기술이라는 글은 앨빈 토플러와 클라우스 슈밥, 미치오 카쿠, 게르만 그레프의 견해를 바탕으로 쓰여졌습니다. 최근의 연재글인 종 예외주의 는 리처드 도킨스, 존 도커, 제레드 다이아몬드, 프란스 드 발, 제인 구달 등 여러 학자들의 글들을 인용하고 있습니다.

제가 이렇게 많은 인용으로 글을 쓰는 이유는 “나 책 좀 읽었다”고 허세를 떨기 위함이 아닙니다. 단순히 그들의 이름값으로 덕을 보려는 이유도 아닙니다. 저는 제 미약한 능력을 인정하는 까닭에, 거인의 어깨를 빌릴 수밖에 없는 것입니다. 제 생각이란 수 천년간 쉼없이 자란 거인의 키에 비하면 살강 위에 살짝 앉은 먼지의 두께에 불과합니다. 제가 그들의 어깨 위에 서지 않는다면, 제가 논의하는 수준은 아무리 가까워도 2천년 전에 머무르게 될 터입니다.

어떤 분들은 저의 방식을 지겹고 메마르게 볼지 모릅니다. 일상의 가벼운 관찰에서 오는 통찰을 더 좋아할 수 있습니다. “펄펄 나는 저 꾀꼬리/ 암수 서로 정답구나/ 외로울사 이 내몸은/ 뉘와 함께 돌아갈꼬”로 암송되는 황조가처럼, 눈에 보이는 현상에 자신을 빗댄 문학적인 글이 더 매혹적일 수 있습니다. 하지만, 제 꼬장꼬장한 머릿속은 자꾸 “진짜로 암수가 정다운가”라는 질문을 던집니다. 사실 두 꾀꼬리는 한창 싸우는 중일지 모르며, 정답다고 해도 암수가 아닐지도 모릅니다. 저는 여기에서 바로 선인들의 지혜를 찾아보게 됩니다.

저는 제대로 밝혀지지 않은 사실에서 함부로 유추된 결론을 싫어합니다. 사실 관계가 문학적 감수성에는 크게 중요하지 않을 수 있습니다만, 펄펄 나는 저 꾀꼬리가 사실은 싸우는 중이었다는 것을 알게 된다면, 서글펐던 감정이 깨어지는 것은 어쩔 수 없습니다. 하물며 견해를 피력하는 글은 더더욱 명확한 근거를 가져야 합니다. 과거, 문명의 자연파괴를 비판하기 위해 수시로 인용되었던 “인디언 추장이 미국 대통령에게 보내는 글”은 출처가 소설에 있었습니다. 그리고 최근에는 아이들에게 고운 말을 가르치기 위해 “착한 말을 듣고 자란 양파가 더 잘 자란다”는 낭설을 근거로 대곤 합니다. 제가 글을 읽고 씀은 고작 서로의 결론에 맞장구 쳐 주기 위함이 아닙니다. 글 속에는 결론에 이르는 과정과 논박이 주는 즐거움이 있습니다. 저는 얄팍한 껍데기에서 얻은 일시적인 감상보다는, 단단한 내용물 위에 쌓은 기나긴 여운을 사랑합니다.

항간에는 인문학이라는 이름을 단 채, 현상을 제 멋대로 해석하는 글들이 넘쳐 납니다. 언젠가 TV에도 얼굴을 비추었던 한 심리학자의 책을 본 적이 있습니다. 자극적인 제목을 단 그 책은 분명 심리학 서적이라고 소개되었지만, 내용은 온통 저자의 추측으로만 가득했습니다. 저자의 주장을 뒷받침하는 철저한 연역적 추론도, 최소한의 귀납적 연구도 없었습니다. 저는 “내 경험에는”으로 시작해 “내 생각에는”으로 끝나는 글에서는 아무런 흥미를 얻지 못합니다. 대체 언제 타당한 연구 결과를 소개해줄지 책장을 스치듯 넘길 뿐입니다.

저는 고작 100년을 살지 못하는 한 인간이 천 년의 지혜를 뛰어 넘어 새로운 통찰을 할 수 있다고 생각하지 않습니다. 후학은 그저 부단히 거인의 등을 타고 올라가 그의 어깨에 먼지라도 한 줌 얹을 노력을 할 따름입니다. 이것이 제가 좋아하는 글들에게서 배어나오는 태도이며, 제가 쓰고자 하는 글의 방향입니다. 제가 다소 고지식한 과학적 편견에 갖혀 있는지도 모릅니다. 하지만 여러분! 취향 좀 존중해 주시죠!

저자의 다른 글

과학 에세이

- [과학 에세이] 양자역학, 경제학, 그리고 진화론 (1)

- [과학 에세이] 양자역학, 경제학, 그리고 진화론 (2)

- [과학 에세이] 여러분이 가장 먼저 배운 제2언어는 무엇입니까?

- [과학 에세이] 미래에는 음성 언어가 사라질까? (1)

- [과학 에세이] 미래에는 음성 언어가 사라질까? (2)

- [과학 에세이] 종 예외주의 (1) : 들어가며

- [과학 에세이] 종 예외주의 (2) : 종의 분화

- [과학 에세이] 종 예외주의 (3) : 이기적인 종

- [과학 에세이] 종 예외주의 (4-1) : 이타적인 종 ; 정의란 무엇인가

- [과학 에세이] 종 예외주의 (4-2) : 이타적인 종 ; 도덕적 동물

- [과학 에세이] 종 예외주의 (5-1) : 이기와 이타의 경계 ; 선과 악의 공존

- [과학 에세이] 종 예외주의 (5-2) : 이기와 이타의 경계 ; 이기와 이타의 진화

신경 과학

그냥 에세이

블록체인