Das ist Teil 4 meiner 7-teiligen Serie über das Thema Konstruktivismus.

Im dritten Teil habe ich gezeigt, dass der Konstruktivismus die Fortführung des kritischen Rationalismus (bei Kant) ist.

Im vierten Teil möchte ich drei wichtige konstruktivistische Positionen vorstellen. Ich habe länger darüber nachgedacht, wie man sie systematisieren könnte. Da ich leider keine wissenschaftliche Literatur darüber gefunden habe, wie man das am besten macht, habe ich mir die aus meiner Sicht bekanntesten konstruktivistischen Positionen angesehen und sie befragt, wie sie zu einer möglichen Ontologie stehen.

Die ontologische Systematisierung ist meine persönliche Herangehensweise bei der Einteilung. Eine ebenso gute Einteilungsmöglichkeit, auf die ich im übernächsten Artikel eingehen werde, ist die soziologische Systematisierung.

Die ontologische Systematisierung des Konstruktivismus

Der Konstruktivismus ist keine homogene Theorie, sondern eine Strömung. Das sieht man daran, dass es zahlreiche Anwendungsfälle konstruktivistischen Denkens in den Natur- und Geisteswissenschaften gibt. Der Verdienst des Konstruktivismus besteht darin, einen Perspektivenwechsel zu ermöglichen, weil man dank ihm die Erkenntnis der kopernikanischen Wende nun direkt auf Einzelwissenschaften anwenden kann.

Eine Möglichkeit, sich konstruktivistischen Theorien systematisch zu nähern, ist es, sie danach zu fragen, wie sie zu einer (möglichen) Ontologie stehen. Dabei trifft man auf drei mögliche Haltungen:

- das Leugnen der Ontologie (Autopoiesis-Theorie),

- die Vermeidung ontologischer Aussagen (radikaler Konstruktivismus) sowie

- die Annahme einer Ontologie (Moderater Konstruktivismus).

Autopoiesis-Theorie

Die Autopoiesis-Theorie ist die skeptischste konstruktivistische Theorie, da sie davon ausgeht, dass es gar keine Ontologie gibt, sondern nur die Subjektivität der eigenen Wahrnehmung.

Konstruktivisten, die die Autopoiesis-Theorie der Neurobiologen Maturana und Valera auf die Erkenntnistheorie anwenden, leugnen die Ontologie vollkommen. Die autopoetische Variante des Konstruktivismus kann deswegen als eine noch radikalere Variante des Konstruktivismus betrachtet werden als es der radikale Konstruktivismus ohnehin schon ist.

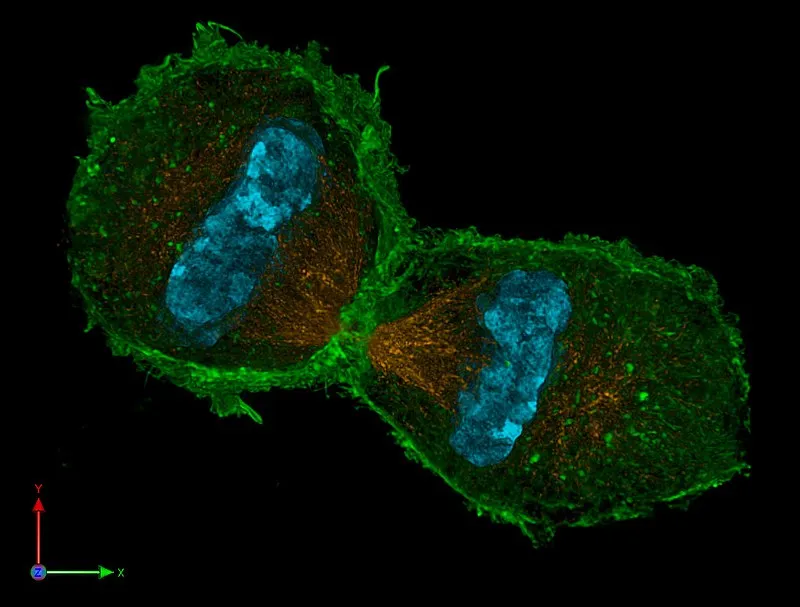

Ihrer Theorie nach sind psychische Systeme funktionell und informationell geschlossen. Die operationale Geschlossenheit psychischer Systeme ist gleichzeitig ihr Funktionsprinzip. Das Gehirn, das zentrale Organ zur Verarbeitung der Reize, arbeitet selbstreferentiell.

Man kann sich das Individuum dabei so vorstellen: Es registriert einen Reiz (über die Herkunft des Reizes kann aufgrund der operationalen Geschlossenheit keine Aussage gemacht werden. Auch nicht darüber, dass der Reiz von einer Außenwelt kommt). Diesen Reiz verarbeitet es systemintern und reagiert mit veränderter Wahrnehmung auf kommende Reize, die diesem ähnlich sind. Das Erzeugen einer konstruierten Realität wird zu seiner eigenen (zirkulären) Voraussetzung.

Diese radikale Subjektivität der Wahrnehmung, also die Tatsache, dass eine Ontologie geleugnet wird, hat der Autopoiesis-Theorie den Vorwurf, in Wahrheit ein Solipsismus zu sein, eingebracht.

Letztlich ist es aber unerheblich, welche Stellung Vertreter der Autopoiesis-Theorie anderen Menschen in Bezug auf das eigene psychische System zugestehen, denn sie können zumindest ihre Existenz nicht leugnen. Die Autopoiesis-Theorie würde es aber, im Gegensatz zum sozialen Konstruktivismus ablehnen, davon zu sprechen, dass die eigene Realitätsdefinition in irgendeiner Weise von der Realitätsdefinition anderer Menschen abhängt.

Der radikale Konstruktivismus

Der radikale Konstruktivismus wurde geprägt von Ernst von Glasersfeld und Siegfried J. Schmidt.

Die Grundannahme des radikalen Konstruktivismus hat Siegfried J. Schmidt in Die Zähmung des Blicks wie folgt formuliert:

Existenzaussagen sind nicht erforderlich.

Demzufolge lässt der radikale Konstruktivismus Aussagen über eine Ontologie nicht zu und hält sie auch für nicht wahrheitsfähig.

Schmidt und von Glasersfeld vertraten eine Erkenntnistheorie, die sich gegen die Annahme einer ikonischen Übereinstimmung (wirklichkeitsgetreue Abbildung) bzw. Korrespondenz zwischen dem Erkenntnisobjekt und der Wirklichkeit richtet. Zu glauben, dass Wahrnehmung die Abbildung einer vom Erkennenden unabhängigen Wirklichkeit ermögliche, sei spätestens mit der kopernikanischen Wende eine Illusion.

Vielmehr sind die im Erkenntnissubjekt liegenden Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis die Bedingungen zu jedem Gegenstands- oder Weltbezug. Weil alle Erkenntnis subjektabhängig ist, lautet die Leitthese des Konstruktivismus: „Kein Objekt ohne Subjekt.“.

Was den Konstruktivismus radikal macht, ist sein Verhältnis zu einer möglichen Ontologie. Der radikale Konstruktivismus vermeidet im Gegensatz zu traditionellen Wissensbegriffen, die mit dem Prinzip der Repräsentation arbeiten, ontologische Aussagen über sein Wissensgebiet. Was er grundsätzlich ablehnt, ist aber nicht die Ontologie als solche, sondern, dass ihre immanente Natur erkennbar sei.

Der radikale Konstruktivismus ist kein naiver Realismus mehr, sondern eine kognitionstheoretische Erkenntnistheorie, denn die Art unserer Wahrnehmung (unsere eigenpsychische Basis der Wissenskonstruktion) bestimmt, wie wir etwas erkennen, nicht das Objekt, das wir betrachten.

Es gibt keine Zweifel über die Existenz einer Außenwelt, da kein Konstruktivist leugnet, etwas innerhalb eines Bezugssystems zu erkennen. Aber es gibt Zweifel darüber, was uns unsere Theorien über die Außenwelt tatsächlich sagen, also, ob sie tatsächlich so beschaffen ist, wie wir sie in unserer Vorstellung konstruieren.

Interne Aussagen wie „Der Zug hat Verspätung.“ sind also durchaus erlaubt, externe Erklärungen wie „Die Zugführer streiken bestimmt wieder.“ beruhen jedoch auf ungeprüften Voraussetzungen und sind Teil einer Glaubenswelt, die gerade keine Objektivität leisten kann.

Obwohl erkenntnistheoretisch die Realität vollkommen unzugänglich ist, muß(sic!) ich … ihre Existenz annehmen, um nicht in elementare Widersprüche zu geraten…

Gerhard Roth: Das Gehirn und seine Wirklichkeit: Kognitive Neurobiologie und ihre philosophischen Konsequenzen, Frankfurt 1996: 321f.

Der radikale Konstruktivismus ist zur Beantwortung der Frage, inwiefern wir uns durch Denken unsere eigene Wirklichkeit, unseren eigenen Traum erschaffen, ungemein wichtig.

Die Neuerung, die der radikale Konstruktivismus gegenüber Kant anbietet, ist eine deutliche Abgrenzung von z. B. moralischen (aber auch anderen philosophischen) Begriffen, insofern er mit konstruierten bzw. metaphysischen Begriffen gar nicht erst operiert und diese auch nicht be- bzw. verhandelt.

Der moderate Konstruktivismus

Der Gegensatz zwischen gesetzter und vorausgesetzter Wirklichkeit, also der objektiven und konstruierten, ist nach Alfred Locker eine fundamentale Eigenschaft der Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist dialektisch. Würde man, wie es in der Autopoiesis-Theorie geschieht, eine Ontologie leugnen, wird das Konstruieren zu seiner eigenen zirkulären Voraussetzung.

Es ist ohne eine ontologische Voraussetzung dann auch gar nicht erklärbar, was uns überhaupt ermöglicht, Dinge zu erkennen und zu kommunizieren. Es muss also eine wahrheitsfähige Aussage über die Wirklichkeit möglich sein, andernfalls könnten wir gar nichts über sie aussagen. Das wiederum setzt voraus, dass es eine Ontologie gibt.

Erst mittels einer Voraussetzung kommt eine Tätigkeit, die sich auf das Gegenständliche bezieht, zustande. Es gibt eine Voraussetzung, die Erkennen ermöglicht: die Natur. Der Gegenstand unserer Wahrnehmung ist Gegenstand in der Welt – genauer gesagt: mit ihr vermittelt und deswegen zur Natur gehörig.

Da wir diesen mit Hilfe unserer Sinne nur zu Wahrnehmungs- bzw. Konstruktionszwecken aus ihr „herausklauben“, ist es die Natur selbst, die der Ermöglichungsgrund für die Erkenntnis unserer Wahrnehmung ist. Es muss also Natur als nichtkonstruierten Bezugsrahmen geben, in dem uns der Gegenstand vermittelt wird.

Jedes Konstruieren ist Rekonstruieren eines ursprünglichen Bedeutungszusammenhanges, der dem Konstruieren vorausgeht. Verstehen setzt dann ein vormaliges Verstandenhaben voraus. Reflexion ist dann die Bestätigung („Neuauflage“) des ursprünglich gesetzten.

Nächstes Thema: Populäre Einwände gegen den Konstruktivismus |

|---|

Literatur

- Alfred Locker: Metatheoretische Kritik des Radikalen Konstruktivismus, in: Hans R. Fischer: Die Wirklichkeit des Konstruktivismus, Heidelberg 1998.

- Gerhard Roth: Das Gehirn und seine Wirklichkeit: Kognitive Neurobiologie und ihre philosophischen Konsequenzen, Frankfurt 1996

- Maturana, Humberto R. (1982). Erkennen: Die Organisation und Verkörperung von Wirklichkeit, Braunschweig.

- Maturana, Humberto R. (2001). Was ist erkennen? Die Welt entsteht im Auge des Beobachters, München.

- siehe auch Literaturangaben im ersten Teil der Serie

Gerade veröffentlicht:

[ENG] My steemit pearls week 13

[DE] Die Veggie-Meldung der Woche: KW 13

[DE] Nur ein Traum

[DE - ENG] Breakfast recipe: semolina pudding and compote according to the Traditional Chinese Diet

[DE] Ich helfe euch beim Schreiben

Bildquellen:

1 · 2 · 3

Icon made by https://www.flaticon.com/authors/freepik from https://www.flaticon.com

|

|  |

|  |

|  }

}05.04.2018 UTC + 1