ps. 여행기가 많이 밀렸다. 그러나 로마를 떠나기전 이곳에서 마지막 정리글은 써두고 떠나고 싶었다. 나머지는 한국에서 쓰여질 것이다.

43일의 유럽 여행 마지막 날 판테온 신전에 들어서면서 나의 여행이 동굴을 찾아 떠나온 여행이었음을 직감하게 되었다. 별로 대수롭지 않은 해석일 수도 있다. ‘나’라는 인간은 육신의 동굴에 빛으로 존재하는 영혼이었음을 다시금 이해하게 된 것이다. 우리가 체험하는 경험의 매 순간 그것의 의미를 되짚어 음미한다는 것이 귀찮을지도 모른다. 그러나 너무도 많게 생각없이 행한 ‘나’의 행동으로 얼마나 많은 사람에게 상처를 주고 또 상처받지 않았는가?

판테온(라틴어: Pantheon)은 그리스어 ‘판테이온(Πάνθειον)’에서 유래한 말로, “모든 신을 위한 신전”이라는 뜻이다. 고대 로마 신들에게 바치는 신전으로 사용하려고 지은 로마의 건축물로, 하드리아누스 황제 때 서기 125년경 재건했었다.

609년 동로마 제국의 황제 포카스는 판테온을 교황 보니파시오 4세에게 넘겨주었다. 보나파시오 4세는 이 건물을 산타 마리아 아드 마르티레스(Santa Maria ad Martyres)라는 이름의 성당으로 개축한 다음 축성(祝聖)하였다. 판테온은 기독교 성당으로 개축된 덕분에 상당수의 고대 로마의 건물들이 중세 초기에 겪은 파괴와 약탈 등을 겪지 않을 수 있었다. 위키백과

빛에는 개성이 있는가?

개성이 없다. 다만 빛을 보는 마음에 개성이 있을 뿐이다. 마찬가지로 그리스도교가 로마에 들어오기 전부터 그들이 믿어왔던 신의 영역에 그리스도교가 자리 잡으면서 그들이 믿는 신의 이름만 바뀌었을 뿐, 본질은 왜곡되지 않았다.

신(神)을 보통 빛에 비유한다. 마음도 빛에 비유참고한다. 그렇다면 마음이 있는 존재는 모두 신(神)이라는 얘기가 된다. 따라서 인간은 신(神)이라고 부를 수 있다. 그런데 신(神)이라고 부르는 빛을 통해 되비쳐 보는 빛(마음)의 개성 때문에 여러 가지 신(神)이 생겨났다. 그러나 그 신(神)의 본질은 ‘하나’에서 비롯되었다. 프리즘을 통해 빛의 다양한 스펙트럼을 관찰할 수 있듯이 다양한 신(神)들도 ‘하나’에서 비롯된 ‘하나’의 모습일 뿐이다. 원래의 빛이나 되비쳐 보이고 또 그것을 다시 보는 빛(마음)이나 똑같은 빛인데 되비쳐 보이는 빛의 모습이 저마다 다르다고 주장하여 싸우기까지 한다. 그래서 판테온을 ‘모든 신’을 위한 신전이라고 부른 것이 아닐까? 따로 나누지 말고 통(通)으로 보자는 의미였을 것이다. 그런데 판테온의 돔 중앙에서 비추어지는 빛은 태양의 길에 따라 시시각각 빛의 색깔과 비추어지는 장소가 변화된다. 다양성과 조화를 우리에게 무언으로 가르쳐주는 것이 아닐까?

참고: 불교에서 마음의 속성을 1) 대상을 아는 것, 2) 빛(비추어주기 때문/봄), 3) 공성(空性, 비어있음)이라고 정의한다. 빛은 어두움을 환하게 밝힌다. 그런데 빛과 어두움은 나누어질 수 없다. 빛만 있거나 어두움만 있다면 빛이랄 것도 어두움이랄 것도 없다. 차이가 없는 동일한 것에서 어떻게 차이를 발견할 것인가? 그런데 이렇게 생각할 수도 있겠다. 어두움의 색깔은 무엇인가? 어두움이 검은색이라면 그 색깔도 빛이므로 어둠도 빛이라고 부를 수 있다. 그렇다면 빛만 존재한다는 결론이다. 또한, 빛과 어두움을 동시에 아는 그것은 무엇인가? 빛도 아니고 어두움도 아니다. 대상을 아는 것이다. 대상을 안다는 것은 비어있기 때문에 가능한 것이다. 고정되고 채워있는 실체가 아니다. 그래서 변화되는 것이고 그 변화를 인식할 수 있다. 대승불교는 이러한 공성(空性)을 강조한다.

주역의 계사전에 이런 표현이 있다.

신무방이역무체(神无方而易无體) 신묘한 것(神)은 특정한 장소가 없고 변화라는 것(易)은 실체가 없다.

대상을 아는 것이 마음이라면 신(神)이 먼저인가? 마음이 먼저인가? 마음 앞에서는 신(神)도 대상이기 때문에 신(神)이 먼저라고 주장할 것도 없다. 그렇다고 마음이 먼저라고 주장할 수도 없다. 마음과 신(神)이 동시에 관계하기 때문이다. 이를 ‘공성연기(空性緣起)비어 있음으로 조건이 일어난다.’라고 표현한다. 그래서 모든 것은 마음의 문제로 되돌아간다.

일체유심조(一切唯心造)

서양의 가톨릭 수행자들은 그 빛을 보기 위해 애써서 동굴을 찾아 들어갔고 더 고대의 로마인들은 일부러 빛이 들어오는 인공 동굴을 시내 한복판에 판테온이란 이름으로 만들어서 시민들이 신(빛)의 모습을 관찰하도록 한 것일까? 내가 판테온 신전에 들어갔을 때가 정오로 향하는 11시 30분 즈음이었다. 남동쪽으로부터 북서쪽 영역에 빛이 비추어지고 있다. 이렇게 해가 움직이면서 빛이 들어오는 지역마다 되비치는 영혼의 모습도 다양할 것이다.

동양 천문학에 28수의 개념이 있다. 동양별자리 3원 28수 (이십팔수 二十八宿) , 천상열차분야지도 별이 보이는 장소를 28개의 구역으로 나누고 별이 비추어주는 빛의 상태를 관찰하여 인간 개개인 혹은 사회의 운명을 예측하였다. 이것은 관계의 학문이다. 빛과 빛의 덩어리(인간 및 사회)가 마주하여 새롭게 일어나는 인연因緣/원인과 조건/dependent arising을 읽어내는 것이다. 궁금해서 판테온 신전의 돔 중앙 빛의 구멍 둘레에 조성된 함몰 판의 개수를 세어보았다. 28조각이다. 이건 우연이 아니다. 인간이 관찰하여 해석하는 빛(마음)의 원형이 어찌 다를 수 있겠는가? 빛이 마음이고 마음의 모습이 저마다 다르지만 인식하는 마음은 빛의 원형에서 되비쳐졌기 때문이다. 그 빛의 원형은 신(神)일 것이고 다양한 모습을 드러내는 또 하나의 해석하는 마음일 뿐이다. 그러니 동양이나 서양의 해석 틀이 다를 바가 없는 것이다. 이 28개의 장소에 태양이 움직이면서 비추어주고 있다. 고대 로마인들은 태양이 비추어주는 빛과 그 장소를 보고 매 순간순간 경건하게 살아갈 것을 지향했을지도, 그리고 삶의 의미도 성찰했을지도, 그러나 로마는 탐욕의 정복자였고 수백 년 후 아이러니하게도 그들이 정복한 나라에서 발생한 종교(그리스도교)의 추종자가 되었다. 그리고 다시 그 종교는 세속화되어 지나친 화려함의 흔적을 판테온 신전이라는 바로 이곳 신성한 장소에 다시 그리스도교의 문화로 새겨 놓았다. 영적 정신과 인간의 번뇌(탐욕/분노/어리석음)는 차이가 있지만 하나의 마음(빛)에서 비롯되었다. 종교의 세속화는 바로 그 마음에서 일어나는 빛과 어두움의 주도권이 뒤바뀌는 것일 뿐이다. 그러나 빛의 씨앗은 언제나 없어지지 않기 때문에 종교의 순기능 또한 사라지지 않을 것이다.

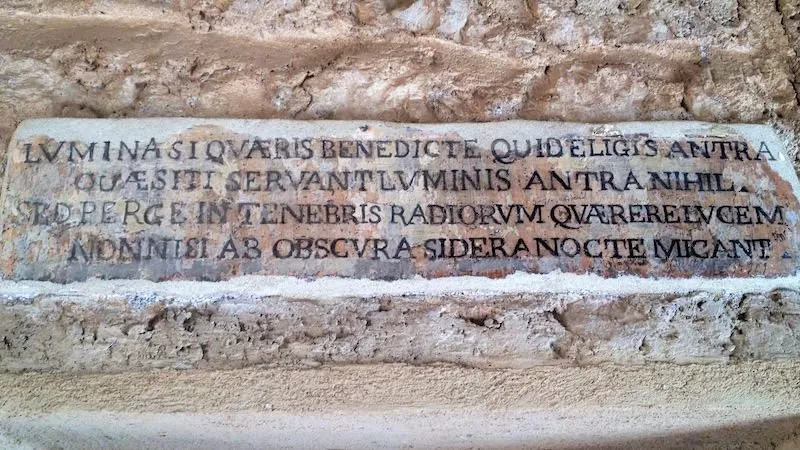

If you are seeking the light, Benedict, why do you choose the dark grotto? The grotto does not offer the light you are seeking. But continue in the darkness to seek the shining light, Because only on a dark night do the stars shine. San Benedetto

네가 빛을 찾고 있다면, 베네딕트, 어둠의 동굴을 왜 선택하는가? 그곳에서는 그대가 찾고 있는 빛을 제공하지 않는다. 그러나 영롱한 빛을 찾으려면 어둠속으로 계속 해서 들어가거라. 어두운 밤에서만 별들이 빛을 발하기 때문이다.

명상 수행의 집중(사마타/止), 몰입이 깊어질수록 동굴 속의 빛을 관찰하는 것과 같다. 주위가 어둡고 오로지 빛에 의지해 그것이 보여주고 있는 모습을 자세하게 관찰하는 것이다. 그 빛은 외부의 빛이 아니라 마음의 비춤이다.

그리고 다양하게 보여주는 빛의 관현악을 살피는 것이 분석(위빳사나/觀) 수행이다. 집중되어 한곳만 보았던 정신의 에너지를 이제 주위와 함께 관찰하면서 이것이 발생시키는 관계의 의미를 되짚어보는 것이다. 따라서 삶의 매순간 일어나는 현상을 관찰과 성찰의 빛으로 날카롭게 단련하는 것이 수행의 목적이다.

28숫자의 주역적 의미

주역의 28번째 괘의 이름이 대과(大過)이다. 한자를 그대로 해석하자면 큰 허물(허물과過)이 있다는 의미이다. 그러나 큰 허물이 있기에 성장이 가능한 것이다. 그래서 크게 건너간다(지날과過)는 의미도 된다.

서쪽을 상징하는 태(兌)괘와 동쪽을 상징하는 손(巽)괘는 태양이 지고 뜨는 경로를 암시한다. 이는 어찌보면 동서로 매일 순환하면서 살아가는 우리의 인생살이를 암시하는 것일지도 모르겠다. 서쪽에서 동쪽으로 간다함은 어두컴컴한 밤의 시작을 알린다. 그러나 해는 쉼없이 움직이고 있다. 대과(大過)괘의 전체 모양을 보면 감(坎)괘를 닮았다. 감괘는 물, 어두움, 혼돈을 상징한다. 우리의 인생살이는 힘들고 고단하다. 그렇지만 그러한 시련이 있기에 빛을 머금은 존재인 우리의 영적 성장이 가능한 것이다. 큰 바다를 건너가듯이 실수를 계속하면서 반성하고 다시 가고 또 가는 것을 멋지게 표현한 것이 바로 대과(大過)괘이다.

판테온 신전에서 비추어지는 태양 빛은 무엇을 지향하라는 것일까? 주역의 61번째 괘는 중부(中浮)괘이다. 재미있는 사실은 명리학의 근간인 60갑자(甲子)가 한바퀴 돌아간 후의 61번째로도 연관시킬 수 있다. 지금은 회갑(回甲)이라고 표현하는 60세가 평범한 일상이 되었지만 간지학에서 60의 의미는 중요하다. 태어나서 60년의 큰 주기를 한바퀴 돌아왔다는 의미이다. 인생의 새로운 전환점이 마련된다는 것이다. 60년의 주기뿐만 아니다. 하루 해가 저물고 아침이 와서 다시 새로운 하루를 맞아들이 듯 지나간 것은 지나간대로 의미가 있지만 어제의 하루를 잘 성찰하고 반성하여 새롭게 그리고 다시 힘차게 시작하여야 한다.

일신우일신(日新又日新) 날마다 새롭게 또 다시 새로와져야 한다. -대학

그런데 그 새로운 마음은 어떠해야 할 것인가?

중부(中浮)괘의 모양은 태양을 상징하는 이(離)괘를 닮았다. 밝은 지혜를 가지고 살아가라는 의미이다. 그래서 우리는 깨끗하고 정성스런 마음의 빛을 항상 품고 살아가야 하고 노력해야할 것이다. 중부괘는 어미새가 알을 정성스럽게 품고 있는 형상을 나타내기도 한다. 대과(大過)의 음양을 전부 바꾸면 중부(中浮)괘가 된다. 동쪽의 손(巽)괘와 서쪽의 태(兌)괘가 자리바꿈하였다. 동-서-동-서로 순환되어 뜨고 지는 태양의 변하지 않는 은총이 있기에 우리는 살아갈 수 있는 것이다. 해는 다시 떠오르기에 믿음이 있고 그로부터 어김없이 실패(어둠)를 딛고 일어서서 다시 건너가라는 정성스러움을 상징하는 것일까? 다시금 판테온 신전의 돔에서 비추어주는 해의 길을 바라본다. 그리고 28가지의 대과(大過) 인생사.

스페인 여행기

[톨레도 여행기] 톨레도 위치에 대한 야매 풍수지리학적 고찰

[세고비아 여행기] 바람이 실어주는 세고비아의 특성

[아빌라 여행기] ‘영혼의 성’의 모티브가 된 이유

[만레사 여행기] 남쪽 바위산의 정기가 북쪽의 만레사로 뻗어 ‘영성(Spirituality)’의 자궁에 씨앗을 배태하다.

[몬세라트 여행기] 신령스러운 산의 십자가와 검은 성모마리아의 좌향이 갖는 의미는?

스페인 여행前記

프롤로그

수도원 문화의 성격

Fabada Asturiana 스페인의 순대국?

500년 이상된 스페인 수행자의 밥그릇

절벽위에 세워진 수행자들의 공동터전

동굴이 왜 수행자들의 공부방이 되는가? 자발적 고립은 양날의 칼

돈키호테에게 보여진 풍차: 일수사견(一水四見)

성모님의 염화미소?

영혼의 성(서양 수행자들의 신체관)/아빌라

이태리 여행기

[제노아 여행기] 이태리 항구도시 제노아에서

[밀라노 여행기] 나는 음흉한 동양의 마사지 버스커가 되었다.

[피렌체 여행기] 잡설(雜設)과 STEEMIT의 인스타그램

이태리 여행 前記

1,000년 전통의 수도원 약국

베네딕토 영성을 찾아서

독일 여행기

[뤼데샤임 여행기] 태양인의 과일, 포도밭이 펼쳐진 독일 마을에 대한 단상

독일 여행前記

중세 시대 여성 자연 철학자의 정신을 찾아서/힐데가르트 폰 빙엔

이 글은 스팀 기반 여행정보 서비스

trips.teem 으로 작성된 글 입니다.