고개를 직각으로 쳐들어 천장을 바라보았다. 하늘을 되비친 내 마음이 빼곡하고 복잡하다. 아름답지만,

성 이냐시오 성당(Chiesa Di S. Ignazio Di Loyola A Campo Marzio)에 들어가면 거울이 설치되어 있다. 사람들이 모여서 그 거울을 보는 것이 궁금했다. 천장이 되비친 모습을 보라고 놓아둔 것 같다. 목을 뒤로 젖혀 보기 불편할 것이니 이렇게 살펴보라는 배려인지 아니면 다른 철학적 의도가 있는지 모르겠다. 불편한 것을 배려한 것이라면 실패다. 비교하기 위하여 고개를 젖혀 다시 보면서 확인하는 것이 인간의 당연한 습성이기 때문이다. 거울 속에 비친 천장의 되비침을 본 순간 주역의 천택리(天澤履)와 택뢰수(澤雷隨)의 괘상(卦象)이 떠올랐다.

거울을 ‘마음의 모습심상(心相)을 담은 틀’에 비유한다. 중국의 육조 혜능(慧能) 대사의 유명한 시가 있다.

菩提本無樹(보리본무수)

明鏡亦非坮(명경역비대)

本來無一物(본래무일물)

何處惹塵埃(하처야진애)

보리(菩提/깨달음)에 본래 나무가 없고

맑은 거울 또한 틀이 아닐세.

본래 한 물건도 없는데,

어느 곳에 끼일 티끌이 있겠는가?

禪宗 신수와 혜능의 비교

본래 ‘우리의 마음’이 청정(淸淨)하다는 뜻이다. 이것을 생명에 국한하여 표현하면 ‘불성(佛性)’이 되고 우주 만물로 확장 시키면 ‘공성(空性/비어있음)’이다. 대승 불교에서 수행을 통해 그렇게도 얻고자 하는 불성(佛性/깨달음/번뇌의 소멸)은 이미 자신의 마음에 갖추어져 있다는 뜻이다. 그러니까 아무렇게 행동해도 된다는 말이 아니다. 그 ‘깨달음’이란 징표도 이미 깨달은 사람에게는 의미가 없다. 그런 사람에게 ‘좋고 싫음’이 어디 있겠는가? 이미 깨달은 존재인데 우리는 어리석어 착각하며 살고 있다는 것이다. 본래 한 물건도 없기 때문이다. 마음속에 무언가 걸리는 것이 없는 ‘맑음 그 자체’이다.

그래서 불교 인식론자들은 생각의 발생이 있다는 것이다. 재미있다. 생각(生覺)을 풀어서 해석하면 일어나고(生) 자각(覺)한다는 뜻이다. 그러고보니 생각의 발생은 동어 반복인 셈이다.

生生之謂易

낳고 또 낳는 것을 변화라고 말한다.

이해하자면 간단하다. 온통 채워져 있으면 생각이 일어날 틈조차 없는데 무슨 생각이 일어날 것인가? 중국 도가(道家) 사상가들이 그렇게 강조하는 ‘허무(虛無)’란 공허함이 아니라 ‘텅 빈 충만’이다.

깨달음을 곡해하여 “나는 깨달았어!”라는 우월 의식을 갖는 순간 번뇌마(魔)에 빠지는 것과 같다. 특별함이 없기 때문이다. 그 행동은 하느님을 믿으면 천국에 가고 믿지 않으면 지옥에 간다는 면죄부를 얻어 마음대로 행해도 된다는 식의 어리석은 태도와 다를 바가 없는 것이다. 이미 모두가 천국의 존재이므로,

그러나 정착하지 못하는 여행자의 삶이 고단한 것처럼 그러한 삶을 인정하고 자발적 시련을 강조한 시가 있다.

身是菩提樹(신시보리수)

心如明鏡臺(심여명경대)

時時勤拂拭(시시근불식)

勿使惹塵埃(물사야진애)

몸은 깨달음의 나무요

마음은 맑은 거울 바탕일세.

때때로 털고 부지런히 닦아서

때가 끼지 않게 하세.

禪宗 신수와 혜능의 비교

신수(神秀) 대사의 이 시는 수행(도 닦음/삶의 태도)의 중요성을 표현한 것이다. 이미 불성의 존재라도 번뇌로 오염되어 있어서 수행의 불로 담금질하고 소멸시켜야 한다는 것이다. 생명을 가진 존재의 ‘텅 빈 마음’에서 계속 ‘번뇌’가 일어나는 것이 자연스럽기 때문이다.

위 두 시에서 우선순위와 수준의 차이는 없다. 다만 그 시를 해석하고 따르는 사람이 자신의 틀로 저울질하여 평가할 뿐이다. 서로 다른 견해에 의해서 부조화가 생길 뿐이다. 모두 인간 거울에 비친 심상의 차이일 뿐,

그러나 본래 거울은 차별이 없다. 더러움도 비추고 깨끗함도 비추고 보이는 대로 되비쳐줄 뿐이다. 그래서 중국의 도가(道家) 경전인 도덕경(道德經)에는 이런 표현이 있다.

天道無親(천도무친)

하늘은 특별하게 편애하는 것이 없다.

유명한 카르마의 법칙, 천도무친(天道無親)의 재해석은 다음과 같다.

善因善果 惡因惡果

선한 행동은 선한 결과를 불러오고

악한 행동은 악한 결과를 불러온다.

천도무친(天道無親)이기 때문에, 운명이 정해져 있는 것이 아니다. 따라서 마음의 주인이 행해야만 하는 실천적 근거로 결론지어진다. 그러나 슬프고 안타까운 것이 과보(果報)는 시차(時差)가 있다. 얼마나 많은 사람이 선한 행동을 하면서도 부당한 대우를 받아 한탄하였던가? 또 얼마나 많은 사람이 악한 행동을 하고도 잘살고 있는가? 그러니 과보(果報)의 시차가 바로 불평등의 원인이다. 카르마의 법칙은 공평하나 이 빌어먹을 시차가 존재하기 때문에 신뢰받지 못한다. 신뢰받지 못하는 것이 아니라 무시당한다. 무한한 무의식의 저장고는 몸과 마음의 ‘복합 개체’의 사정을 고려하지 않는다. 모든 사람에게 가장 중요한 것은 바로 지금 얻는 결과이기 때문이다. 이번 생의 결과가 이번 생에 바로 나타난다면 평등할 것이다. 그러나 다음 생에 나타난다고 하면 그것이 무슨 소용이 있는가? 다음 생에 내가 이전 생을 안다는 보장이 도대체 어디에 있다는 말인가? 망각은 도움이 되기도 하지만 답답하다. 자신의 행동을 절대 잊어버리지 않고 그 행동의 결과가 어떻다는 것을 확실히 안다면 함부로 악을 행동하는 사람이 있겠는가? 따라서 삶이 불평등이고 그것은 당연하다.

그래서 우리는 평등해야 함을 부르짖지만, 그렇다고 과연 평등을 바랄까?

그렇지 않다. 왜냐하면 ‘평등’이란 똑같다는 뜻인데 똑같다면, 삶이란 존재할 수 없다. 똑같다는 것은 일치를 뜻하고 일치는 조금도 차이가 없다는 것인데 차이가 없다면 ‘인식’이라는 작용도 있을 수 없기 때문이다. 차이를 통해 우리는 인식하는 것이고 인식하지 않는 것은 생명, 즉 살아간다고 말할 수 없기 때문이다. 불평등하니까 삶이 있고 생명이 있는 것이다. 그래서 천도무친(天道無親)이다. 이것을 평등으로 이해한다면 힘들어진다.

나는 간혹 동서양의 고대 수행자들이 왜 그렇게 고통을 감내하고 살아갔는지 이해가 되지 않았다. 부처도 그렇고 내가 그들의 유적을 찾아다녔던 프란치스코, 이냐시오, 그리고 베네딕토도 귀족이었다. 그런데 왜? 풍요로운 생활을 마다하고 고난의 길을 택하였을까? 그들은 번뇌를 소멸시키기 위해 아이러니하게 정신과 육체의 번뇌를 직접 자신에게 가했고 오히려 이를 즐겼던 것이 이해가 되지 않았다. 고통을 즐기는 마조히스트(masochist)였던 것이다. 그러나 그들은 그 고통에 탐닉하지 않았다. 무친(無親)하고 평온(平溫)하였다.

지금은 조금 이해가 된다. 내가 어리석기 때문이다. 솔직히 말하면 천도무친(天道無親)과 카르마의 법칙을 실(實)답게 모르기 때문이다. 우리의 행위에서 제대로 알고 하는 행위가 도대체 얼마나 있을까? 그리고 ‘나’를 전 우주의 어떤 존재 아니, ‘하느님’ 보다 사랑하기 때문일 것이고, ‘나’라는 실체가 없음(무아無我)을 모르기 때문일 것이다.

생명은 불평등이기 때문에 다만 ‘조화로움’을 지향할 뿐이다. ‘조화로움’을 이루는 과정이 바로 ‘수행’이고 위대한 영혼들이 그렇게 부르짖고 실천했던 ‘삶의 태도’이다.

우리는 항상 번뇌의 바람을 품고 살아가고 있다. 그러나 번뇌가 원래 그런 것이라면 애써 소멸해야 할 이유도 없다. 다만 번뇌에 메어있지 않으면 된다. 어렵지만,

나는 항상 번뇌의 바람이 분다. 그리고 번뇌를 집착하고 사랑하고 있다. 젊은 날의 사랑했던 그 시절의 연인처럼,

번뇌가 바람이라면 붙잡을 수 없는데 붙잡으려고 용을 쓰는 내가 안스럽기도 하다. 결국 소멸할 것인데,

번뇌가 곧 깨달음이다

번뇌가 소멸해야 깨달음인데 번뇌가 깨달음이라면, 우리의 삶의 태도는?

소멸되는 것을 소멸시키려하니 문제였다. 본래 한 물건도 없었다지 아마?

성 이냐시오 성당과 예수회 본원에서 이냐시오가 업무를 보던 사무실과 침실을 둘러보았다. 의자가 빈 곳이 그가 마지막 숨을 거둔 장소라고 한다. 여기가 침실 겸 묵상하던 곳이었다고 한다.

천택리(天澤履)와 택뢰수(澤雷隨)

천택리(天澤履)괘는 하늘에 되비쳐진 호수를 표상한다. 맑은 호수는 하늘을 그대로 복사한다. 상괘의 건(乾)은 하늘을, 하괘의 태(兌)는 호수를 상징한다. ‘리(履)’는 밟는다는 의미인데, 파자하면 ‘주검’ 시(尸)와 ‘다시’ 복(復)이다. 풀어쓰면, ‘죽음의 반복됨’이다. 단어의 모양이 이미 윤회를 암시하는 것일까? 카르마의 법칙에 따라 돌고 도는 인생, 전생(과거윤회를 믿지 않더라도 과거를 기억하고 살아가는 사람이라면 윤회하는 삶과 무엇이 다를까? 생물학적으로 우리의 세포가 재생과 소멸을 반복한다면 이것도 윤회가 아닐까?)의 행위(업業)가 새겨놓은 마음의 거울을 품은 몸이 걸어가고 있다. 그것이 인생인가보다. 인생을 여행에 비유하곤 한다. 여행자는 머무는 곳에 집착하지 않는다. 그러나 우리는 그 인생에 집착한다. 주역 괘사에는 호랑이 꼬리를 밟는 마음으로 조심조심하게 살아가라고 권고한다. 태(兌)는 풍요의 기쁨(호수) 외에도 훼절/훼손의 의미도 함유하고 있다. 행복은 고통의 씨앗이라고도 하고 그 반대도 마찬가지이다. 100% 인생의 행복은 없다. vice versa! 모두의 행복도 없다. 내가 행복한 만큼 누군가는 불행하다. 그래서 처음부터 끝까지 조화를 강조한 공자는 천택리 괘를 보고 타자와의 관계에서 ‘예의’를 강조하였다. 조심조심하게 살아가는 데에는 예의처럼 조화로운 수단이 또 있을까?

이냐시오 성인의 신발, 우리는 결과에 상관없이 항상 걷고 또 걷고 걸어가야 한다. 만레사 동굴에 보관된 500년 넘은 그의 밥그릇과 이 신발이 나에게 감동을 준다.

우리는 견해마음의 거울로 판단하는 삶를 가지고 살아간다. 이것이 택뢰수(澤雷隨)의 표상이다. 상괘인 태(兌)는 거울/연못을, 하괘인 진(震)은 움직임 즉, 실천을 상징한다. 우리가 어떤 마음을 가지고 살아가느냐에 따라서 삶은 결정된다. 무심(無心)한 하늘에서 되비쳐진 마음의 이미지에서 우리가 반응하고 결정하는 견해에 따라서 그것이 어떤 결과를 초래하는지를 모르는 체 그것을 쫓아(따를 수隨) 살아간다.

연못의 풍요로움은 에너지가 쌓여 있는 것을 의미하기도 한다. 그리고 밑바닥에서부터 에너지의 활동이 일어나고 있다(震). 때를 기다리면서 차분히 에너지를 축적해가는 기다림의 과정을 말한다. 즉, 수행(修行)한다는 의미도 있다. 그렇다면 수행(修行)은 수행(隨行)이라고 표현해도 좋겠다. 그런데 그 마음의 거울에 되비친 모습이 흙탕물과 같다면 그 사람에게는 삶이 번뇌에 휩싸인 혼탁한 삶이 될 것이다. 그 ‘수행(隨行)’은 혼탁한 마음의 지시를 따라가기 때문에 기쁨과 슬픔(훼절/훼손)의 가능성을 모두 간직하고 있다. 영문도 모르는 우리의 인생과 같이,

바로 적용되는 카르마의 법칙이 아닌 것이 어렵고 복잡할 뿐이다. 그러니까 계산대로 지금의 인생이 진행되지 않으니까 속상하다.

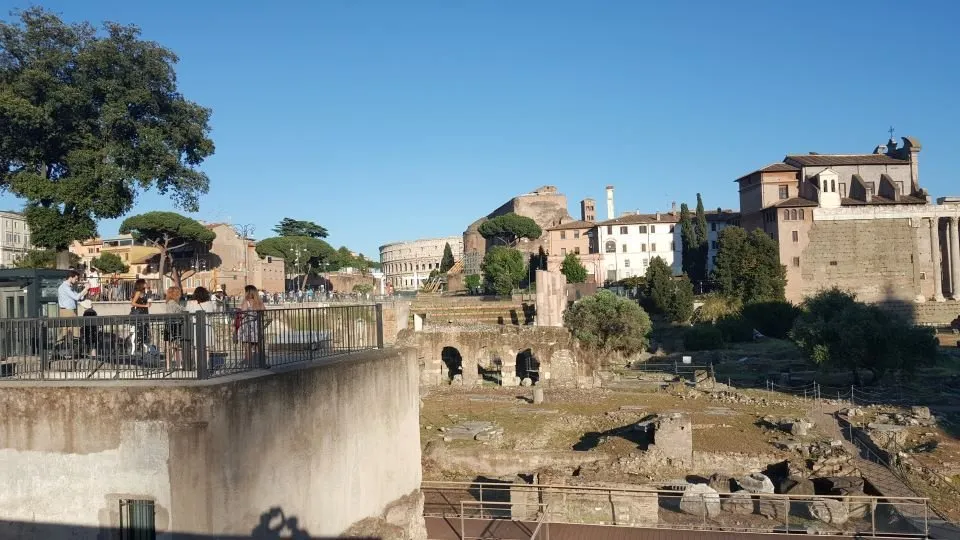

이곳에서 열리는 검투사 경기를 보러 찾아드는 5만 명의 관객을 수용할 수 있었다. 경기장은 또한 해상 전투를 재현하거나 고전극을 상연하는 무대로도 사용되었다. 검투사들은 보통 노예나 전쟁 포로 중에 운동 실력이 출중하고 용맹하게 잘 싸우는 이들로 이루어져 있었는데, 서로 결투를 벌이거나 다양한 종류의 동물을 사냥해 보여 로마 관중들을 즐겁게 해 주었다. 이렇게 살아간다는 것은 위험이 따르는 일이었으나, 검투사가 되면 이득도 있었다. 다른 노예들보다 생활환경이 훨씬 나은 군대식 학교에서 훈련을 받을 수 있었고, 승리를 거둔 검투사들은 영웅 대접을 받음으로써 한편으로는 일체감과 애국심을 불러일으키기도 하고, 다른 한편으로는 공포심을 심어주기 위한 정치적인 목적으로 건립되었다.

콜로세움

콜로세움은 전쟁 같은 삶을 상징하는 것일까? 그러나 그 전쟁을 즐기는 검투사처럼 인생에 애착을 갖는다. 개똥밭에 굴러도 이생이 좋으니까,

콜로세움으로 가는 길에 로마의 유적들이 많이 모여있다. 군데군데 거리에서 버스킹도 하고 과거의 유적을 보며 사진 찍는 사람들을 보면서 인생무상을 다시 생각한다. 전쟁과 재난의 폐허를 그대로 간직한 이곳에 ‘나’가 모르는 사람들이 살아갔고 그들에게 새겨진 ‘기쁨과 슬픔’도 여행자는 상관하지 않는다. 남아있지 않기때문이다. 이 거리는 낭만과 즐거움이 있는 축제 분위기이다. 인생이란 원래 그런 거니까,

여행을 마치며

막상 여행을 마치고 돌아와 이 자리에 서니 또다시 여행이 가고 싶어졌다. 여행자는 미련을 남기면 안 된다. 그리고 낯선 인연을 즐기고 호기심 갖는다. 그가 정착한다면 잠시 쉬는 것일 뿐이다. 그리고 재충전이 되면 다시 떠나간다. 삶이 여행과 같다고 이해한다면 이곳의 삶도 그러해야 할 것인데 그러지 못한다. 새로움에 두려움을 느끼기도 하고 지금 이대로에 실증을 느끼기도 한다. 매 순간의 삶이 여행자의 삶과 같다면 특별한 인연이라고 집착할 것도 없을 것이다. 곧 떠나갈 것이기 때문에,

그리고 뚜벅뚜벅 걸어갈 뿐이다.

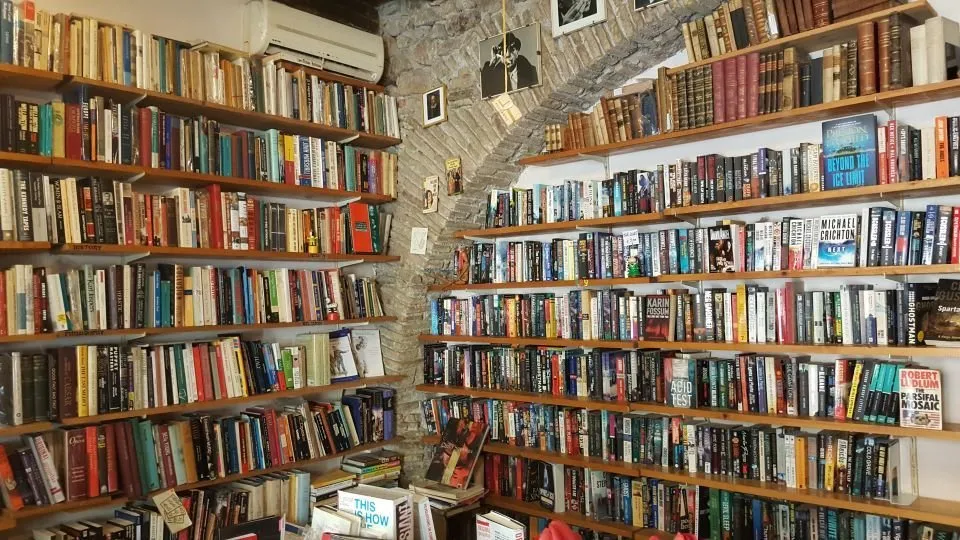

로마에서 40년 동안 같은 가족이 운영한다는 오픈 도어 서점(Open Door Bookshop)에 들러서 두 권의 책을 샀다. 그리고 몇몇 로마의 고서점들도 구경하였다. 분위기가 좋았다. 인사동이 도시화 되면 로마와 같은 모습일 것이다. 아니지, 인사동은 현대의 건물에 무늬와 분위기만 고풍스럽게 꾸몄다. 그렇다고 인사동의 가치가 떨어지는 것은 아니다. 폐허가 되어 아무도 살지 않거나 휑하니 아무도 없는 것보다 낫다. 건물과 거리는 그곳에 사람이 살고 걸어다녀야 생명이 있는 것이기 때문이다.

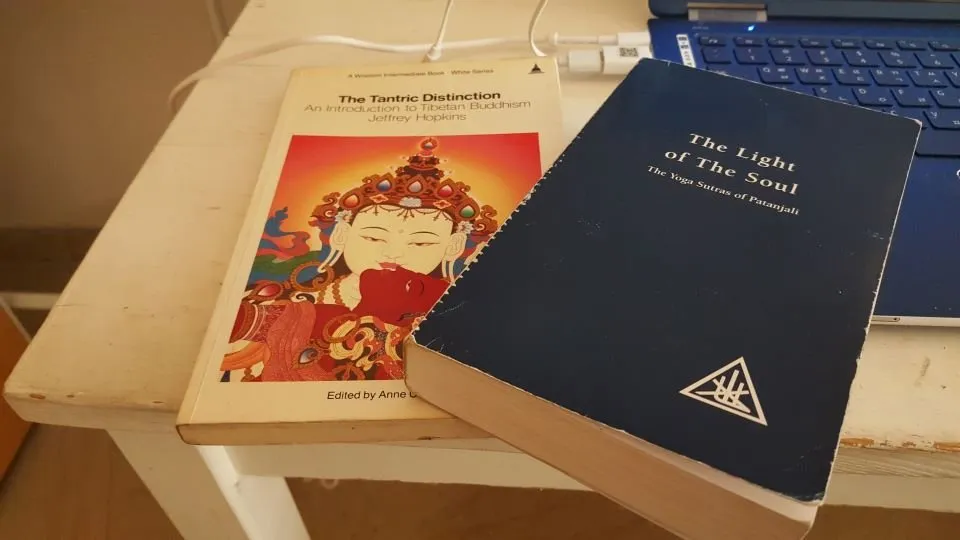

내 눈에 들어온 두 권의 책, 동양의 요가에 관한 서적이다. 새로운 인연의 메시지인가? 내년에는 이곳으로 떠나볼까?

스페인 여행기

[톨레도 여행기] 톨레도 위치에 대한 야매 풍수지리학적 고찰

[세고비아 여행기] 바람이 실어주는 세고비아의 특성

[아빌라 여행기] ‘영혼의 성’의 모티브가 된 이유

[만레사 여행기] 남쪽 바위산의 정기가 북쪽의 만레사로 뻗어 ‘영성(Spirituality)’의 자궁에 씨앗을 배태하다.

[몬세라트 여행기] 신령스러운 산의 십자가와 검은 성모마리아의 좌향이 갖는 의미는?

스페인 여행前記

프롤로그

수도원 문화의 성격

Fabada Asturiana 스페인의 순대국?

500년 이상된 스페인 수행자의 밥그릇

절벽위에 세워진 수행자들의 공동터전

동굴이 왜 수행자들의 공부방이 되는가? 자발적 고립은 양날의 칼

돈키호테에게 보여진 풍차: 일수사견(一水四見)

성모님의 염화미소?

영혼의 성(서양 수행자들의 신체관)/아빌라

이태리 여행기

[제노아 여행기] 이태리 항구도시 제노아에서

[밀라노 여행기] 나는 음흉한 동양의 마사지 버스커가 되었다.

[피렌체 여행기] 잡설(雜設)과 STEEMIT의 인스타그램

[로마 여행기] 판테온 신전과 빛이 가는 길, 로마의 해시계

[라 베르나 여행기] 위대한 영혼의 물화(物化)와 수행에 관한 잡설

[아시시 여행기] 아시시 예찬(禮讚)

[수비아코 여행기] 동굴수행이 갖는 의미(명상주제에 관하여)

이태리 여행 前記

1,000년 전통의 수도원 약국

베네딕토 영성을 찾아서

독일 여행기

[뤼데샤임 여행기] 태양인의 과일, 포도밭이 펼쳐진 독일 마을에 대한 단상

독일 여행前記

중세 시대 여성 자연 철학자의 정신을 찾아서/힐데가르트 폰 빙엔

이 글은 스팀 기반 여행정보 서비스

trips.teem 으로 작성된 글 입니다.